あのとき、「維新」は、たしかに熱狂だった。

2012年。まだ希望が“政治”という言葉に宿っていた時代。

テレビの向こうで吠え、現場で既得権を真っ向からぶった斬っていた橋下徹。

彼が大阪から永田町に送り込んだのは、単なる政治家ではなかった。

それは、日本の政治に対するカウンターパンチだった。

「身を切る改革」「大阪都構想」「脱・既得権」――

耳障りのいいスローガンじゃない。

ぬるま湯に浸かった永田町に、“生活者の怒り”を突きつけたリアルだった。

そして、「日本維新の会」は、もはや政党というよりムーブメントだった。

その渦の中に、僕もいた。

コンビニの値札を握りしめ、上司の顔色をうかがい、家族との会話に未来の不安が滲んでいたあの頃。

「このままじゃダメだ」と思った瞬間、あの熱量が確かにそこにあった。

だが――。

「今の維新は、俺の維新じゃない」

創設者・橋下徹のこの言葉は、単なる愚痴でも、懐古でもない。

政治のプロとして、体を張って制度に挑み、勝ち負けも真正面から引き受けた男の“宣言”だ。

僕は思う。これは一人の創設者が語った「過去への愛着」ではない。

むしろ、「未来への警告」だと。

なぜ橋下は、今も発信をやめないのか。

なぜ、すでに政界を去った男が、“今の維新”にここまで強く言及するのか。

それは、政治が再び「自分たちのもの」になってしまっているからだ。

市民のための政治が、いつの間にか“プロの政治家”のものに戻っている。

あの熱狂が失われ、「変える」というエネルギーが制度に吸収されつつある。

そして今、僕らに突きつけられているのはただ一つの問いだ。

「本当にこれが、俺たちの望んだ“改革”だったのか?」

橋下徹が描いた未来と、現在の維新の“距離”。

それを、データと生活実感、そして熱量でつないでいく。

僕はこの問いを、遠くの政治家じゃなく、このページを読んでいるあなたにこそ届けたい。

橋下徹という“破壊者”が生まれた背景と今に響く信念

「政治の世界に、異物が入ってきた」

2008年――大阪府知事選に突如として現れた橋下徹に、既成政党の関係者が恐れを込めて放ったこの言葉は、今も歴史に残る“政治の転換点”を象徴している。

弁護士として法を知り尽くし、テレビで言葉を研ぎ澄ませてきた彼は、たった39歳で府知事に就任。そしていきなりやったのは、「制度の破壊」だった。

「大阪都構想」――地方行政の二重構造をぶち壊し、

「二重行政の廃止」――既得権益を根こそぎひっくり返す。

これはただの政策じゃない。既得権に守られた“永田町的秩序”に対する、真正面からの喧嘩だった。

知事から市長へ、そして2012年には「大阪維新の会」から「日本維新の会」へ。

橋下が生み出した改革の炎は、地方から国政へ、ムーブメントとして一気に広がった。

だが、今。

その炎を最初に灯した男は、静かに、しかし鋭く言葉を放っている。

「今の維新は、理念からズレている」

SNSやインタビューで、橋下は何度も警鐘を鳴らしている。

幹部の政策活動費6000万円が“領収書不明”。

「大阪モデル」と国政維新との“分断”。

これらは単なる不祥事ではなく、「改革を設計したはずの政党が、自ら設計図を放棄していないか?」という問いかけだ。

彼は今も“設計者”としての視点を手放していない。

自ら創ったシステムが、いかにして劣化し、どこから軌道がズレたのか。

その一つひとつに、当事者として向き合っている。

改革者とは、ただ壊すだけの人間ではない。

橋下徹は、「壊したあとに、何を築くか」までを一貫して描いていた数少ない政治家だった。

だからこそ、彼の“異議申し立て”には重みがある。

そしてその重みは、今を生きる僕たち自身に、確実に響いてくる。

日本維新の会の“創業理念”とは何だったのか|改革の旗を立てた原点と、その揺らぎ

「既成政党ではできない改革を、俺たちがやる」

それは、橋下徹が初めて政界にその名を刻み込んだときに放った“宣言”だった。

そしてこの言葉こそが、日本維新の会の“創業理念”そのものだった。

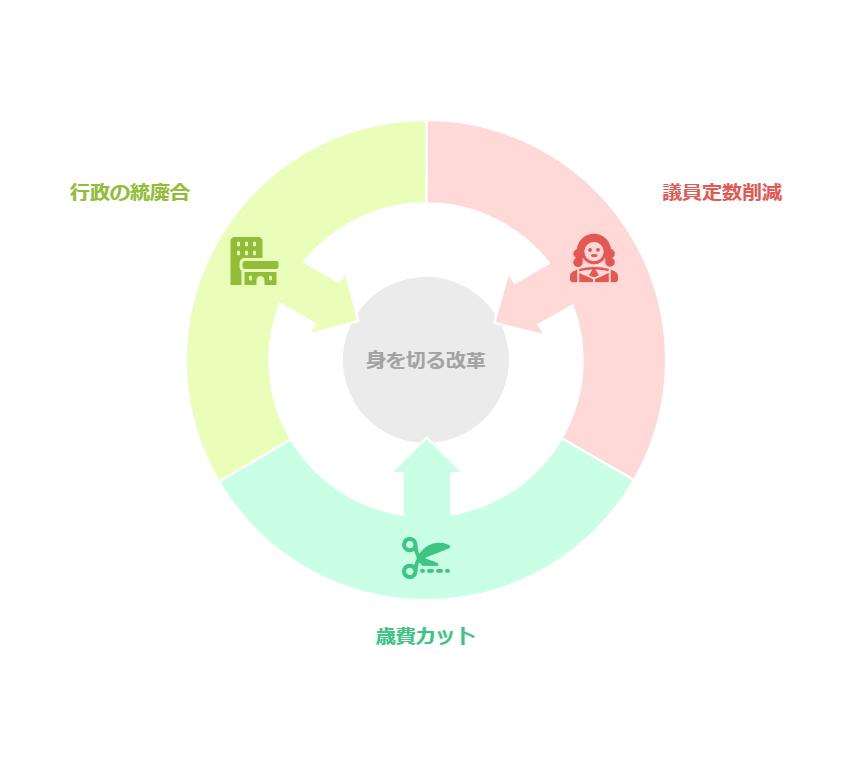

当時の維新が掲げた「身を切る改革」は、単なるパフォーマンスではない。

議員定数の削減、歳費カット、行政の統廃合――

それは、政治家が決して触れたがらない“聖域”に、あえて手を突っ込むという覚悟の表れだった。

敵は、中央集権というぬるま湯。

そして目指したのは、「地方が主役になる国家」のかたちだった。

2012年に掲げられた伝説の「維新八策」。

それは単なる政策集じゃない。国家の構造そのものを根底から作り直す、“グレートリセット”の設計図だった。

憲法改正、地方分権、教育無償化、規制緩和――

その一つひとつが、「国が命令する時代から、個人が決める時代へ」

という強いメッセージを宿していた。

それが、維新の原点だった。

だが今、その原点はどこにあるのか。

現在の維新八策は、「2024」「2025」と名を変え、馬場代表のもとで具体化が進んでいる。

「社会保険料の軽減」「教育支援の強化」「消防制度の見直し」など、政策は現実味を帯びている。

しかし、橋下徹はこう警告する。

「維新八策は“革命”だった。それが“政策実現主義”になってしまえば、理念の炎は消える」

僕も同じ懸念を抱いている。

たしかに、政策は重要だ。

でも、人を動かすのはいつだって“理念”であり、“物語”だ。

維新がかつて持っていた、「変えてくれるかもしれない」という期待感。

大阪で生まれたあの熱気を、今の維新は本当に宿しているだろうか?

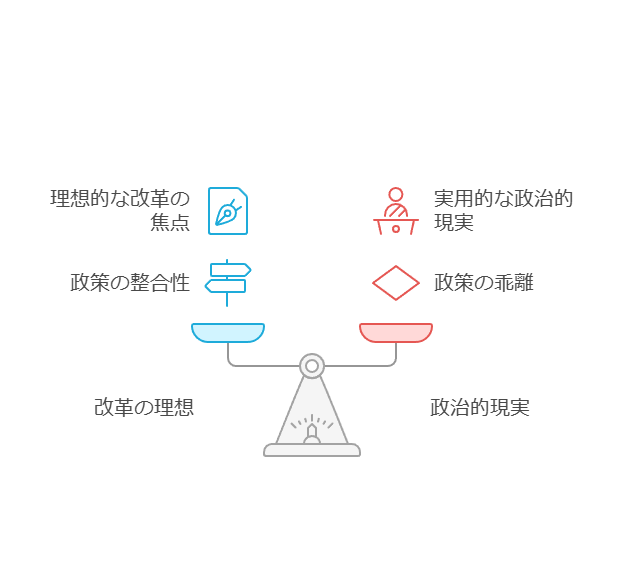

理念の革新性か。政策の成果か。

その選択こそが、これからの維新を左右する。そして、僕たちの未来もまた、そこにかかっている。

橋下徹が去ってからの維新|“ズレ”に気づいた創設者の叫び

2015年、大阪都構想の住民投票が否決された夜。

橋下徹は、政界を去った。

そのとき、改革の“炎”も同時に、静かに燃え尽きたように見えた。

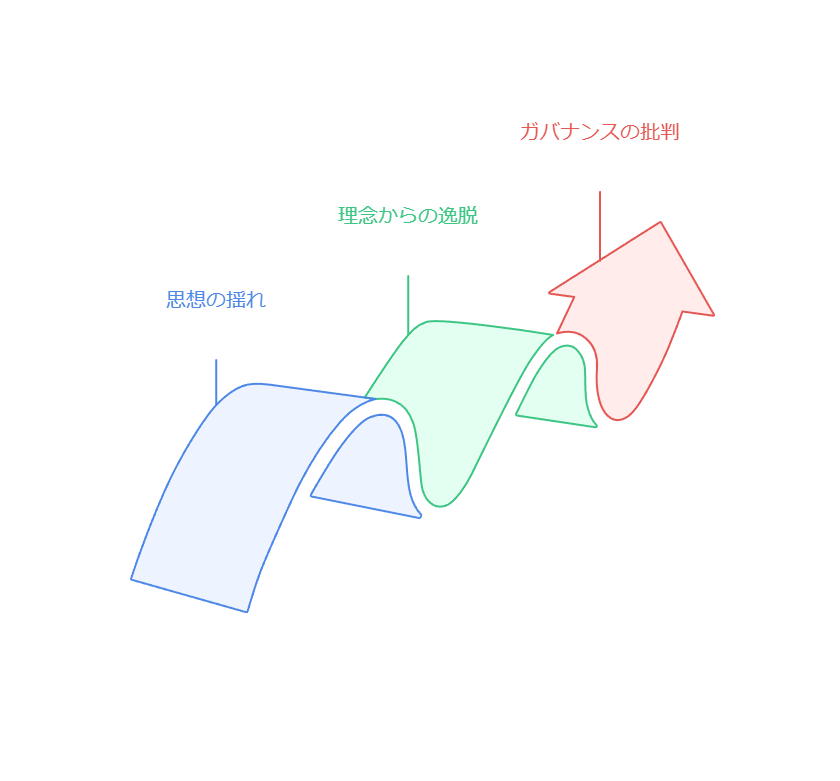

だが実際には、本当の“揺れ”はそこから始まった。

設計者が抜けた維新は、エンジンのない車のように、

思想も方向性も、徐々に軌道を逸れていく。

そして10年後――。

「ほんま維新国会議員はどうしようもないな…維新もくだらん政治グループになったもんや」

2025年4月、橋下徹のこの投稿がSNSを駆け巡った。

「飲み食いして保守気取る政治家」

「選択的夫婦別姓は鼻くそ」

その言葉は過激だが、そこに込められた危機感は本物だった。

維新は、いつの間にか“理念なき行動”の集団になっていないか?

権力への距離が近づくほど、かつての熱量は失われていないか?

同年2月、橋下は兵庫県議団のルール違反に対しても真っ向からこう言い切った。

「こんな集団は解散すべきだ」

この批判に対し、代表の吉村洋文は「重たいご意見」と受け止めたが、

もはや“建て直し”が必要なほど、党内のガバナンスは揺らいでいる。

一方で、同じく2025年2月。

維新は自公との間で「高校授業料の無償化」などを含む政策合意を成立させた。

「これ以上の地方分権があるだろうか。維新の集大成や」

橋下徹は、この実利主義を一部評価しながらも、

「与党にすり寄る維新でいいのか?」と、厳しく自らに問いかけた。

ここにこそ、彼の本質がある。

理念か、実現か。

橋下徹は、常にこの“狭間”でもがいてきた政治家だ。

「改革は理念だけじゃない。結果がなければ意味がない」

でも同時に、

「理念がなければ、結果にも価値は宿らない」

あのとき、革命の旗を掲げた男が、

設計したエンジンをもう一度点検し、今、叫んでいる。

「このままで、本当に未来は変わるのか?」

その叫びを、政界だけでなく、僕たち生活者一人ひとりが受け止めるべき時が来ている。

橋下徹の視点から見る“維新の今”と未来|創設者が待ち望む“破壊のあと”

「古い価値観はぶっ壊してもらいたい」

これは2024年11月、関西テレビで橋下徹が放った言葉だ。

決して比喩でも演出でもない。今も永田町に渦巻く“しがらみ政治”への宣戦布告だった。

橋下は、現執行部――馬場伸幸代表、藤田文武幹事長らに対して、

「理念を刷新しろ」と明確にメッセージを投げている。

それは、過去の自分への忠誠を求めているわけではない。

維新という器が、再び“改革の器”として機能するかどうか、

その核心を問うているのだ。

2025年7月、フジテレビ系の番組内で橋下は衝撃的な舞台裏を明かした。

「小泉進次郎が総裁になれば、連立を組む可能性があると維新が考えている」

これが何を意味するか?

維新が“改革政党”から“永田町の一勢力”へと変質し始めているということだ。

政治の独自性、オルタナティブとしての役割が霞み、

「与党との距離感」を縮めることで権力に近づこうとしているようにも見える。

さらにSNSでは、橋下がこう断じた。

「維新のモラル低下は国会議員が来てから」

10年以上前に離党した創設者が、いまだに“責任”を感じている。

なぜなら、改革とは制度の話ではなく、志の話だからだ。

たとえ自分が組織を離れても、その志が風化するのを、

彼は見過ごすことができない。

今、維新は大阪で圧勝し、確かに「第三極」としての地位を築いた。

しかし同時に、「理念よりも実利」「改革よりも政権参加」へと傾きつつある。

予算案に自公と同調し、

政策を通すためには野党の論陣も退く――

それは「勝てばいいのか?」という問いを生む。

理念なき結果に、果たして価値はあるのか?

橋下は、もう一度原点に戻れと言っている。

「大阪で感じた改革の手応えと、永田町で漂う惰性」

この乖離を、政治家だけでなく、僕たち生活者も直視しろと訴えている。

維新は、原点回帰できるのか?

あなたは、その問いにどう答えるだろうか?

“創設者の言葉”は何を意味するのか|政治の炎を灯し続ける問いかけ

政党とは、理念で旗を立て、情熱で動き出し、

そして時に、制度に絡め取られて鈍化していく。

あの日、橋下徹が創った「日本維新の会」は、

政党の形をしていても、実態は“ムーブメント”だった。

それは既成政党への怒りであり、生活者の「変わりたい」という叫びだった。

永田町の空気を一変させた熱量。

社会を揺らす衝撃波としての維新。

だが今、創設者の口から出たのは、この言葉だった。

「今の維新は、俺の維新じゃない」

それは、単なる嘆きじゃない。

組織が積み重ねた“制度疲労”、

そして創業の魂が風化しつつある現状への、静かで強烈な危機感だ。

2025年2月、兵庫県議による不透明な情報提供問題。

橋下はそこで、「モラル低下の原因は、国会議員が来てからだ」と明言し、

有権者への謝罪すら口にした。

創設者としての“責任”を、いまだに背負い続けている。

そして、7月の参院選特番ではこう語った。

「かつては、毛穴のひとつひとつから熱エネルギーが出ていた。

でも今の維新には、その匂いすら感じない」

だからこそ橋下は、吉村代表にこう提案する。

「一度、整理しろ」

原点に戻るか、今のまま突き進むか。

それは、単なる戦略論ではなく、政治に“意味”を取り戻せるかという問いだ。

たしかに今、維新は大阪で強い。

副首都構想、社会保険料の引き下げ、目に見える成果もある。

でも、僕は問いたい。

「その成果の先に、理念は宿っているか?」

橋下徹の言葉は、維新に向けたものだけではない。

それは、“改革政党とは何か”を問い直すすべての人々に向けられている。

理念を捨ててでも、政策を通すのか。

それとも、理念を守って、時に遠回りを選ぶのか。

「改革の旗は、まだ必要か?」

その答えを出すのは、政治家ではない。

この文章を読んでいる――あなただ。

よくある質問(FAQ)

- Q1:橋下徹は今も日本維新の会のメンバーですか?

- いいえ。橋下氏は2015年に政界を引退し、現在は維新の会の正式メンバーではありません。ただし、創設者としてメディアやSNSを通じて党の方向性にたびたび意見を述べています。

- Q2:橋下徹は維新を批判しているのですか?

- はい。2025年時点でも「今の維新は俺の維新じゃない」と語っており、特に国政維新のモラルや理念の喪失に強い懸念を示しています。

- Q3:維新八策とは何ですか?

- 維新八策は、日本維新の会が掲げる政策の基本方針です。初代(2012年)は大胆な構造改革を掲げ、近年では「維新八策2024」「2025」として、教育無償化・社会保険料軽減・規制改革など具体的政策へと進化しています。

- Q4:橋下徹は維新の今後にどう関わっていくのでしょうか?

- 橋下氏は政界復帰を否定していますが、最近では「維新が政権に入るなら吉村知事が総務大臣兼任でもいい」といった構想を提案するなど、政策提言のかたちで影響力を行使し続けています。

- Q5:維新と自民党の関係はどうなっているのですか?

- 維新はこれまで自民党と一定の距離を取ってきましたが、2025年には「小泉進次郎総裁なら連立もあり得る」といった発言が橋下氏から出ており、政策連携の動きが強まりつつあります。

参考・出典一覧

- 関西テレビ「旬感LIVEとれたてっ!」|橋下徹氏の副首都構想・政界再編発言(2025年7月21日)

- スポニチ|橋下徹「今の維新は俺の維新じゃない」発言まとめ(2025年7月30日)

- アサ芸プラス|小泉進次郎×維新連立構想と橋下氏の警鐘(2025年7月)

- J-CASTニュース|橋下徹がSNSで維新国会議員を批判(2025年4月)

- FNNプライムオンライン|橋下氏、副首都構想と政権入りを語る(2025年7月)

- 日本維新の会公式|維新八策2024

- 東京維新の会|維新八策2025

- 維新の会とは?原点としての維新八策(政策と思想)

- はてなブログ|維新八策2025の具体策を分析

- デイリー|橋下徹、兵庫県議団に「解散すべき」発言(2025年2月)

コメント