こんばんは、快斗です。

「自民党って、だいぶ変わったよね」──そんな声を、最近よく耳にします。

でも僕は、こう思う。

それ、本当に“変化”だろうか?それとも、ただの衣替えじゃないか。

確かに、総裁が変わるたびに飛び出す新しいスローガン。

アベノミクス、デジタル庁、異次元の少子化対策──

どれも耳障りはいい。けれど、その公約が、あなたの手取りや生活にどう響いたか、実感はある?

この記事では、自民党の歴代総裁が掲げた約束=公約と、それが実際にどう動いたかという政策の系譜を徹底的に掘り下げます。

昭和から令和へ──言葉が変わり、顔ぶれも変わった。でも、本当に“中身”は変わったのか。

これは、過去の話じゃありません。

政治の“変化の質”を見極めることは、これからの選択肢を持つということ。

あなたのコンビニの値札、子どもの将来、老後の年金──全部、つながってます。

第1章:戦後保守の原点|鳩山一郎〜佐藤栄作期

戦後56年の「55年体制」は、1955年の保守合同によって始まりました。自由民主党の初代総裁となった鳩山一郎は、「友愛」の理念とともに、日ソ国交正常化や自主憲法制定を掲げ、異例の外交ブームを巻き起こしました。とはいえ、公約が心に届くかといえば別。国民との結びつきは理念の抽象性のままで、実感を伴いませんでした。

池田勇人:所得倍増計画が示した“政策の実装”への道

1960年、池田勇人は“所得倍増計画”を掲げることで、公約=国民生活の底上げという形を具現化しました。戦後政治に「数字×生活者視点=政治的支持の循環構造」を植え付けた契機でした。経済成長をつかむことで都市部の中間層支持を獲得し、公約が現金に直結する政治のモデルを形作ったのです。

佐藤栄作:沖縄返還、非核三原則、社会開発政治の展開

1972年、佐藤栄作は「沖縄返還」を最大の公約として掲げ、公約通りに実現させました。また長期政権を利用して、年金改革・医療保険の全国加入、公害対策法の整備といった社会開発型政策を推進。1968‑75年の“社会開発期”は、日本が経済大国になる転換期となりました。

気づくことは、この初期段階の自民党は、理念・成長・分配の三位一体型公約を模索していた点。しかし、それを“語る政治”で終えたのか、“届ける政治”に昇華できたのかは別問題です。

つまり、この時代の政治の構図はこうでした:

- 理念(鳩山) → 声高に叫ぶが、距離あり

- 成長(池田) → 数字と生活に直結、公約信頼形成

- 分配(佐藤) → 大胆な外交+社会開発、公約の信頼積上げ

その後、自民党は“政策の中身”をどう継承し、変化させていくのか──。ここが、物語全体の出発点です。

第2章:成長と矛盾の時代|田中角栄〜中曽根康弘

1970年代、日本はいまとは異なる“成長神話”の真っ只中にいた。だが、その成長の構造にはすでに崩れゆく兆しがあった。

田中角栄:〈日本列島改造論〉という幻想と現実の狭間

田中角栄が1972年に掲げた「日本列島改造論」は、高速道路・新幹線の全国整備、地方都市の工業開発、情報ネットワーク整備などを通じて“国土の均衡ある発展”を描いた壮大なビジョンでした。

当時、政策の未来設計として国民に強く支持され、書籍は90万部を突破するベストセラーに。しかし、地価バブルとオイルショック、さらにはロッキード事件で計画は挫折。多くの構想は頓挫し、地方振興は中途半端に終わったという評価が定着しています。(noteや歴史分析によれば)

中曽根康弘:“三公社民営化”と大統領型リーダーの登場

1982年から始まった中曽根政権は、「戦後政治の総決算」を掲げ、国鉄・電電公社・専売公社の民営化(いわゆる三公社改革)に踏み切りました。

これは「小さな政府」への転換であり、今に続く官邸主導型政治の原点ともなりました。官邸支配、タフな外交、売上税導入の試み──すべてが現代政治の鏡像のようです。

この2代の総裁に共通していたのは、“ビジョンは壮大に、実行は迅速に、しかし成果は曖昧に”、という一種の構造でした。

- 田中→ 成長と国土構想を語るも、財政とバブルの代償を残す。

- 中曽根→ 政治体制を組み替える実績。だが“国民の生活実感”は不透明。

この時代、政策は“理念先行”か“構造的改革志向”のいずれかに偏りがちであり、国民に直接届く公約の信頼形成には乏しかったのです。

第3章:構造改革の旗手|小渕恵三〜小泉純一郎

平成の混迷期、政治家たちは「構造改革」というマントを纏って登場した。しかし、その裏では政策が生活に届くかどうか、“改革の真価”を問う時代でした。

小渕恵三:「IT革命」は幻だったのか?巨額景気対策と期待の裏

1998年、小渕政権は財政出動23.9兆円にのぼる緊急経済対策を実施。所得税・法人税減税、公共事業、中小企業支援を盛り込み、金融危機からの脱却を図りました。

また、「インパク(インターネット博覧会)」などによって“IT革命”を演出しようとしましたが、通信環境の未整備もあり、その多くは空振りに終わったとの評価もあります。

この時代の主張は、「公約は数値より体験」。だが肝心の“未来感”を現実に変える力は弱かった。

小泉純一郎:「聖域なき構造改革」の光と影

2001年、自民党を「ぶっ壊す」と宣言した小泉純一郎は、規制緩和と郵政民営化を看板に据えました。郵政改革は効率化と財政見直しをもたらしましたが、地方の郵便局閉鎖、地域格差、公共性の喪失といった

副作用も同時に浮き彫りに。

選挙では「郵政解散」を経て圧勝したものの、その人気の裏側には、改革がもたらす痛みが見えにくい都市住民中心のストーリーがありました。

この時代に共通していたのは「カリスマと改革のドラマ性」。言葉と物語力で国民を巻き込み、政策の中身よりも“演出”が優先された面も否定できません。

政策とは「数値目標」だけじゃない。それがあなたの生活にどう響くか。この視点こそ、この章でもっとも問われるべき要素です。

第4章:安倍政権の長期化とそのリアルな光と影

戦後最長の政権となった安倍晋三の第二次内閣(2012〜2020年)。そこには、“見える改革”と“見えない矛盾”が同居していました。

アベノミクス:数字は伸びたが、あなたの月給は上がったのか?

「大胆な金融緩和」「機動的な財政出動」「成長戦略」という“三本の矢”を掲げたアベノミクスは、2013〜16年度に賃金・所得を2.8兆円押し上げたとされ(概算で約24%押上効果)。しかし、実質賃金は減少トレンドが続き、賃上げの実感は限定的だったとの指摘も根強いです

雇用増?非正規は7割。正規増で“格差是正”と語られたが…

2012〜19年、自民党政権下で雇用者数は約499万人増。うち正規は149万人、非正規は349万人と非正規が圧倒的に増加した構造となりましたが、全体の実質賃金低下にもつながっています

長期政権の光と影:安定の裏にあった制度の“ゆがみ”

長期政権の支えとなったのは、経済最優先路線と圧倒的な政権運営能力。それでも、森友・加計・桜を見る会問題など、官僚や官邸の“忖度構造”の温床になったとの批判も強まっています

コロナ対応と政権末期の現実:劇場型政策の終焉?

コロナ禍では給付金や雇用対策を迅速に実施したものの、政治への信頼回復には至らず。政策のパフォーマンスと生活者のリアル感覚の乖離が浮き彫りとなり、長期政権の“演出神話”もついに限界を感じさせました

要するに、「数字で語る政治」は確かに目立った。しかし、あなたの生活の質や将来にどう残ったのかという問いには、答えられない部分が多かった。それが、この章で私が掘り下げたい部分です。

第5章:現代政治のジレンマ──“変われぬ自民”と、菅・岸田の迷走

ポスト安倍に登場した菅義偉、続いて岸田文雄。この時代、自民党は“変化”を語る一方で、その核心は揺らぎ始めているのかもしれません。

菅政権:デジタル庁と携帯料金改革は“見える改革”?

菅義偉政権(2020〜21年)は、わずか1年でデジタル庁の創設と携帯料金の大幅引き下げを推進。行政デジタル化の劣等感を覆す驚異のスピードでした。でも──問題はその「中身」。

デジタル庁は立ち上がった。でも、窓口の行列は減った?マイナンバーカードの利便性は?行政手続きのストレスは?

実は、多くの市民がまだ“恩恵”を感じられていないのが現実。

制度の信頼性は揺れ、トラブルも頻発。「改革」は“看板”としては大成功でも、生活のリアルにはまだ届いていない。

つまり、これは“見える改革”だったのか?それとも、“見せた改革”で終わったのか?

──その境界線を、僕たちは冷静に見極める必要があります。

社会保障改革:年老いたら医療費2割?世代間公平の挑戦

さらに菅政権は、75歳以上の医療費負担を2割に引き上げ、現役世代の社会保険料を720億円規模で軽減する制度改革を断行。選挙不利な高齢者の負担増でも、財政持続と若者支援を優先する姿勢は評価できます。

岸田政権:「新しい資本主義」は分配なのか成長なのか?

岸田政権が掲げた「新しい資本主義」は、成長と分配の好循環を目指したものの、実態は成長重視へ軸足を移した感が強い。金融所得課税構想は就任直後に封印され、以降「分配」は後景へ。政策は大規模補正予算やGX・DXなど成長投資へと傾斜しています。

この時期、自民党の公約はいわば“軸ブレ”が顕在化したフェーズ。

- 菅:「改革をスピーディーに」という演出型手法は成立したかもしれないが、生活の実感には届いたか?

- 岸田:「分配」の言葉が虚ろに、成長路線と成長予算で過去と似た構図に回帰した印象。

結果として、生活者の視点からは「変わったように見えて、変わらない」感覚が強まった時代だったと言えるでしょう。

ここで問われるのは、公約の言葉ではなく、“どれだけあなたの未来に残したか”の視点です。

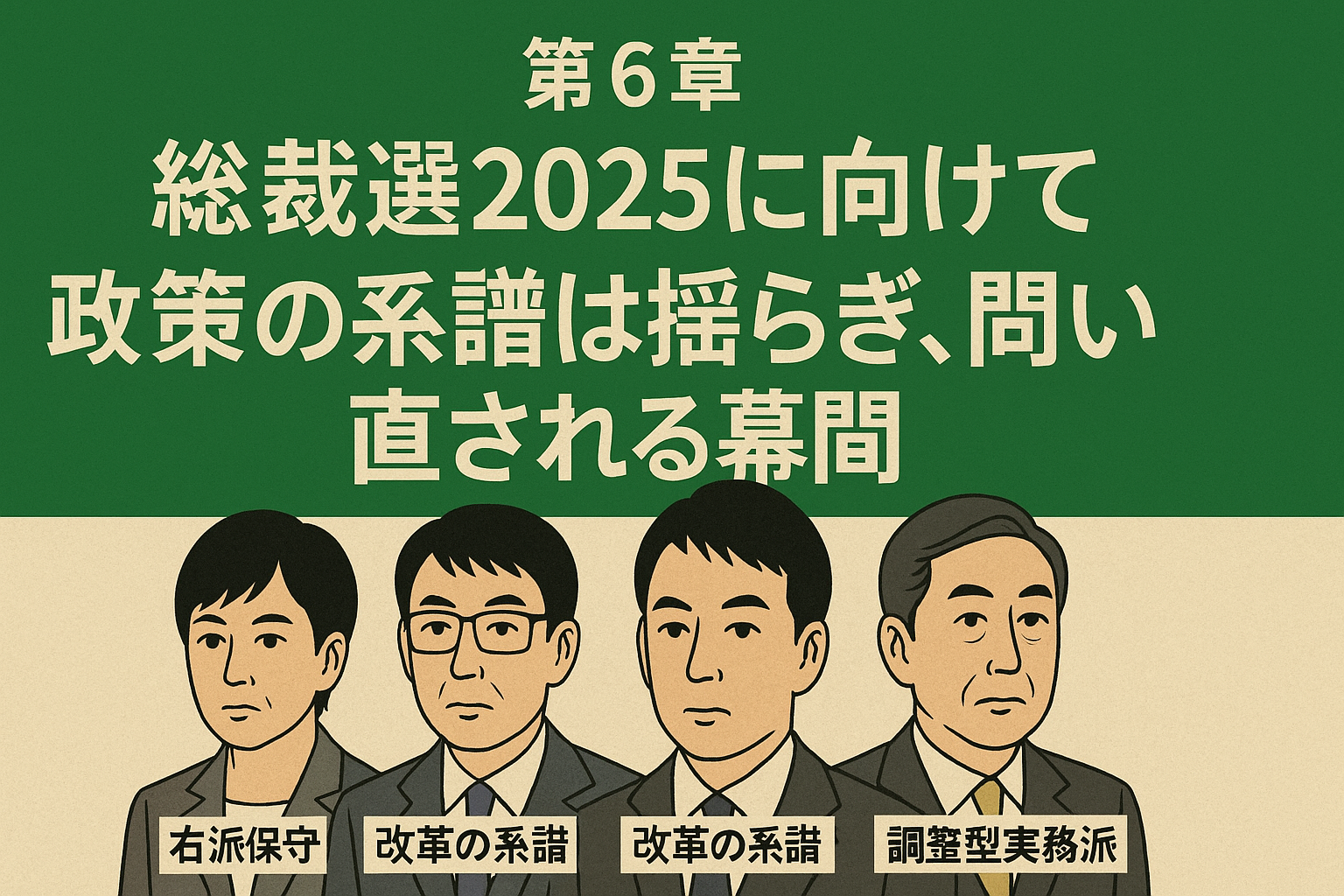

第6章:総裁選2025に向けて|政策の系譜は揺らぎ、問い直される幕間

2025年7月20日、参議院選で自民・公明連立は改選後47議席(自民39、公明8)にとどまり、衆参ともに少数与党に転落──1955年の結党以来、初の前代未聞の政局が幕を開けました。

石破首相は「政策が届かなかった」と選挙総括の場で認めつつも、続投を明言。党内では茂木敏充前幹事長ら重鎮の退陣要求が可視化し、不透明な空気が漂っています。

次期総裁選:政策の系譜を継ぐリーダーは誰だ?

有力候補には、高市早苗や河野太郎、小泉進次郎、林芳正、茂木敏充などが名乗りを上げています。高市は「右派保守の旗手」、河野や小泉は「改革の系譜」、林や茂木は「調整型実務派」として派閥も分かれ、次期総裁選は単なる顔ぶれ争いではなく、歴代政策のどこを継ぎ、どこを断つのかを巡る構造的選択となっています。

政策の「つながり」と「断絶」が問われる瞬間

参政党や国民民主党の躍進、SNS世代の反応、「既存政党への不信」が選挙結果を大きく揺さぶったことも明らかです。政治は既に「数値より理念」では動かず、政策を届ける構造そのものが再定義されるフェーズに突入しているのです。

つまり、自民党のリーダーを選ぶことは、「過去の政策にどう責任を取るのか」「どこまで国民との約束を再構築できるのか」を問う機会でもあります。

次に誰を党首に選ぶかよりも先に考えるべきは──「その人がどの系譜を引き継ぐのか」なのです。

よくある質問(FAQ)

- Q. 自民党の公約はどこで確認できますか?

- A. 自民党公式サイトや各総選挙時のマニフェストが公開されています。記事内リンクからご確認ください。

- Q. 歴代総裁の政策のうち、最も評価されているのは?

- A. 小泉純一郎の郵政民営化や、安倍晋三のアベノミクスなどが代表的ですが、支持の分かれる部分もあります。

- Q. 2025年の総裁選はいつ実施予定ですか?

- A. 自民党総裁任期は3年ごとの9月が通例であり、2025年9月に実施される見込みです。

【参考・引用元】

本記事では、自民党公式情報や政治経済学に基づいた分析、総裁選に関する歴史的コラムを引用・参照し、一次資料の再検証と読者視点の変換を行っています。

コメント