こんばんは、司馬快斗です。

政治とお金は切っても切れない。影と光のように、いつだって隣り合わせにある。

この国で本当に力を持つのは、言葉じゃない。票ですらない。お金の流れだ。どこから資金を引き寄せているかを追えば、その政党が誰を見て、誰に背を向けているのか、僕たちはすぐに見抜ける。

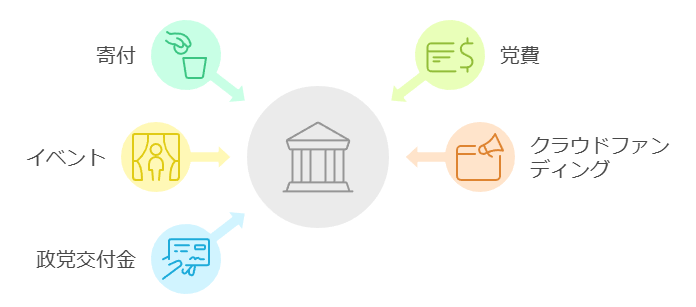

参政党は、既存の大政党が頼る企業献金や宗教団体の支援に背を向けた。その代わりに、党員会費・寄付・イベント・クラウドファンディング・政党交付金という複数の資金源を組み合わせている。まるでスタートアップが資本モデルを緻密に設計するように、政治資金を「設計」しているんだ。

僕はこの構造を見て強く思う。「民意を可視化する新しい形」だと。けれど同時に、収入の大半を占める“個人頼み”は諸刃の剣だ。熱狂が続けば盤石な強みになるが、冷めた瞬間、一気に崩れる。これは歴史が何度も証明してきた現実だ。

そして、本日までの最新情報を伝えたい。2025年参議院選挙の結果、参政党への政党交付金は約9億1,400万円に跳ね上がった。選挙前に比べて4億円以上の増額だ。(テレ朝NEWS)

つまり、参政党が掲げてきた「小口支援+自立型政党モデル」は、国家制度からも“報酬”という形で認められ始めている。この現実を直視すべきだ。

この記事では、参政党の財務構造を数字で徹底的に分解し、僕自身の視点で問いかける。

このモデルは「未来の政治資金のスタンダード」になるのか? それとも「熱狂の副産物」で終わるのか?

僕は一方的な結論を押し付けるつもりはない。ただ、ここで示す「事実」「数字」「分析」を手がかりに、あなた自身にも考えてほしい。なぜなら、政治資金の仕組みは、結局あなたの暮らしと財布に直結しているからだ。

個人寄付——支持の“地味だけど堅実な基盤”

2022年、参政党の総収入は約16億円。そのうち約14億円が党員会費や寄付といった「個人由来の資金」だった。つまり収入の9割を市民からの小口支援で賄っている。この構造は、日本の主要政党の中でもほとんど例を見ない異質さだ。

比較すれば一目瞭然だ。自民党は常に数十%規模の企業・団体献金を抱え、公明党は宗教組織を実質的な財政基盤としている。立憲民主党は労働組合からの組織的支援で安定収入を確保している。そうした“固定資金源”を一切持たない参政党は、まさに「寄付型政党」と呼ぶにふさわしい。

特筆すべきは「寄付の厚み」だ。平均寄付額は数千円〜数万円規模で、一人ひとりは決して大口ではない。それでも数万人単位の支持者が財布を開けば、結果として億単位に積み上がる。これは「民意の総量」をそのままお金に変換しているモデルであり、極めて象徴的だ。

しかし、この仕組みには明確なリスクがある。企業や団体のように契約で固定化された資金ではないため、熱狂が冷めれば一気に寄付は消える。2022年の党勢拡大期には爆発的な資金流入があったが、それを翌年以降も維持できる保証はない。資金の持続性が問われ続けるのだ。

結論は明快だ。参政党の“個人寄付9割モデル”は、草の根の熱量を可視化する圧倒的な証拠であると同時に、「熱狂が止んだ瞬間に枯渇する」脆さを抱える。この二面性こそが、参政党の財務を特異な存在へと押し上げている。

党費と継続支援——橙鳳会の仕組み

参政党の財務を支えるもう一つの柱は「党費」だ。2022年の収支報告によれば、党員からの会費収入は約3.4億円、党員数は46,000人超に上る。この数字は、単なる“政治サークル”を超えて本格的な政党組織の規模を示している。

この仕組みの中核を担うのが「橙鳳会(とうほうかい)」。月額制の継続支援を導入し、いわば政治版サブスクである。党員は毎月の会費を支払う代償として、タウンミーティング、オンライン勉強会、限定発信情報など、コミュニティ参加の実感を得られる。

この「自動更新型の仕組み」はNetflixやSpotifyと同じ構造だ。毎月の引き落としで安定した収入を確保できるため、党にとってはキャッシュフローが読みやすい生命線となる。実際、日本の政党でここまで大規模にサブスク型を導入している例はほとんどない。

ただし、このモデルにも致命的なリスクが潜む。サブスクの性質は恐ろしくシンプルだ──支持が薄れれば、解約ボタン一つで数万人分の収入が一気に蒸発する。企業や労組といった固定的資金源を持つ既存政党にはない脆さがここにある。

つまり「橙鳳会」は、参政党の財務における安定装置であると同時に、信頼が崩れたときには一斉離脱という逆噴射を招きかねない両刃の剣だ。支持者の熱を“毎月のお金”に変える力を持つが、それをどう維持するかが常に問われ続ける。

2025年1月から、運営党員の党費制度が改定された。月額4,000円 → 2,500円に減額されたのである。

この改定は党内の負担調整だけでなく、支援の裾野を広げ、継続支援を強化する戦略的一手だ。僕はこの動きを「党が自らリスクを引き受けて応える姿勢」と見ている。

イベント&パーティー収入の威力

参政党の財務構造を語るうえで、見逃せないのがイベントや政治資金パーティーの存在感だ。これは単なる“おまけ収入”ではない。参政党にとって、主要な収益エンジンのひとつである。

2022年の収支報告では、タウンミーティングなどのイベントで約2.6億円、政治資金パーティーで約3.2億円を集め、合計で6.6億円の「事業収入」を計上している。これは総収入16億円のうち、約4割を占める規模だ。

タウンミーティングの“動員力”

参政党の特徴は、地方・地域を問わず小さな勉強会や交流会を地道に繰り返していること。一回あたりの参加費は数千円〜1万円程度でも、数十人〜数百人を集めれば一夜で数百万円になる。これを地道に積み重ねることで、億単位が生まれる。「政治を体験に変える」モデルだと僕は思っている。

政治資金パーティーの収益性

従来の大政党が企業や団体に「テーブル買い」を促すやり方をする中、参政党は主に個人参加型で利益を上げている。参加者はただ資金を出すのではなく、“その場の体験”として参加する。楽しさ・共感・一体感が財布のひもを緩ませる役割を果たしているのだ。

強みとリスク

イベント型収入の強みは、支持者の熱気を即座に資金化できること。熱が盛り上がれば、一気に利益を生む力を持つ。しかし裏を返せば、それは極めて不安定な収入だ。動員力が落ちれば、収益も急速に縮む。言い換えれば、イベント収入は政党の“勢いの温度計”であり、党の勢いを映す鏡だ。

政党交付金——国家からの“まさかの応援”

参政党は「寄付型政党」として注目を浴びてきたが、もう一つ無視できない資金源がある。それが政党交付金だ。これは国民一人あたり年間250円の税金を財源とし、議席数や得票率に応じて各政党に分配される制度である。

参政党は2022年に初めて交付金を受け取り、その額は約7,702万円だった。だがこれは幕開けにすぎなかった。2023年には約1.8億円に跳ね上がり、そして2025年にはついに約9億1,400万円にまで拡大した。これは選挙後の再算定によって、選挙前に比べて約4億円の増額となったとの報道もある。

交付金の意味

この交付金は、寄付やイベント収入の波に左右されやすい参政党にとって、いわば最小限の活動基盤を保障する〈セーフティネット〉だ。選挙コスト、スタッフ人件費、支部維持など、固定費の穴を埋める役割を果たす。草の根モデルを標榜する政党にとって、意外にも欠かせない支柱になってきている。

矛盾とジレンマ

しかし、参政党はそもそも国家予算や税金の使い方を厳しく批判してきた。だがその党が、まさに“税金を原資とする交付金”に依存度を高めている。支持者目線で言えば、「自分の寄付+税金で党を支えている」構図にも映る可能性がある。

だから、交付金は参政党にとって、安定性を与える恩恵であると同時に、党の理念との間に抜き差しならない矛盾を生み出す存在でもあると、僕は強く感じている。

クラウドファンディングの“瞬間最大風速”

参政党の資金戦略を語るうえで、絶対に外せないのがクラウドファンディングだ。これは寄付や党費とは異なり、短期間で爆発的な資金を集める「キャンペーン型調達」として機能している。

実績は目を見張るものだ。2024年10月には、開始からわずか3日で2,000万円を突破し、目標額を引き上げた。そして2025年5月〜7月のクラファンでは、驚くべきことに累計で1億6,000万円超を調達。これは地方選挙に複数の候補者を一挙に送り出す資金力に匹敵するレベルであり、草の根支援の結束力を数字として示す象徴的な出来事になった。

強み:熱狂を資金に変える瞬発力

クラファンの魅力は、支持者の熱量を「数字」と「資金」に一気に変換すること。SNSで拡散されることで「支援が集まる様子そのもの」が話題になり、さらに支援者を呼び込む自己増殖的効果を生む。支援者は「プロジェクトの一員」である実感を得やすい。

リスク:一過性のブーム依存

その一方で、クラファンは本質的に不安定な収益モデルだ。話題が途切れれば支援は急速に落ちる。「毎年同じ規模を確保できるかどうか」は全くの未知数だ。つまり、クラファンはまさに打ち上げ花火型の資金調達。

支援者の心理

支援者は「自分もこの運動を動かしている」という参加感を得やすい。リターンが限定グッズや体験より「政治活動の前進実感」であることも多いため、心理的な結びつきは強い。ただ、裏切りや期待外れが起これば、失望は即座に広がる。つまりクラウドファンディングは、資金と同時に信頼残高を賭ける舞台でもある。

2025年7月、参政党が実施したクラウドファンディングでは、最終的に約1億9,720万円を集め、支援者数は8,582人に至ったと報じられている。

目標の1億6,000万円を大きく超える結果だ。これは単なる“盛り上がり”を超え、クラファンが参政党の主要な資金ルートの一角になりつつあることを示す。

さらに気になる報道もある。あるメディアによれば、クラウドファンディングの特典として「国会ツアー見学」を用意していた疑いが指摘されている。もしこれが事実なら、クラファンの“参加体験価値”を利用して公共施設を特典化する動きとして、倫理性・法的観点からの論点を呼びそうだ。僕はこの疑いを軽く見るべきではないと思っている。

支援者は誰? 特定団体不在の“空白”

参政党の資金構造を特徴づけるのは、「特定の大口支援団体を持たない」点だ。企業献金や宗教団体の組織的支援を排除し、小口・分散型の個人支援を収入の基盤に据えている。

個人支援モデルの純度

収入の大部分は党員会費、個人寄付、イベント参加費など、一人ひとりの財布から出るもの。この構造は、「支持者の意思がそのまま党の活動を動かす」という訴求力に直結する。とりわけ「寄付の平均単価は高くないが、数がある」ことが、この党の財務を支えている。

“空白”が生む脆弱性

ただし、特定団体からの安定資金が一切ない以上、党の収入は世論の温度や社会関心の揺れに大きく左右される。大政党のように組織票・労組票・団体支援などで最低ラインを保証できる仕組みはない。選挙結果も、支持の熱狂性とほぼ連動するリスクを抱えている。

強みと弱みの表裏一体

「既得権益から自由」という旗印は、支持者にとって強い呼び水になる。ただし、その自由は同時に「経済的に脆い孤立」でもある。支持者の財布の温度が、そのまま党の存続を左右する緊張関係こそ、参政党のアイデンティティであり、最大のリスクでもある。

チキラボが実施した調査によれば、参政党に投票する有権者の傾向はやや若年・中年層に偏っており、年齢構成・居住地域・所得層で全国平均と異なる傾向が見られるという。

また、田中辰雄氏のアンケート調査では、支持者の一部が「消去法でしか選べなかった」政党という回答を挙げており、積極支持というより、相対的選択から来ている支持も無視できない要素との指摘もある。

このような属性のズレと“空白”があるからこそ、参政党のモデルがどこまで持ちこたえられるかは、支持層の拡張と深耕のかけ引きにかかっていると、僕は思っている。

この資金モデルは“強み”か“罠”か

参政党の財務構造は、寄付・党費・イベント・クラウドファンディング・政党交付金という分散型の資金源で成り立っている。大政党が企業や団体という「大黒柱」に依存しているのに対し、参政党は小さな柱を無数に並べて屋根を支えているようなものだ。

強み:民意と透明性

個人由来の収入が大半を占めるため、「支持者の意思が党を動かす」という説得力を持つ。大口献金や特定団体の制約がなく、政策や発言の自由度が高い。さらにクラファンやイベントは、政治資金を「体験」と結びつけることで、新しい参加型の政治モデルを提示している。僕はこれは間違いなく“革新性”の証明だと見ている。

弱み:熱狂頼みの脆さ

その一方で、寄付や会費は支持の温度に直結する。熱が冷めれば収入は急減し、イベントやクラファンは瞬発力こそあるが持続性に乏しい。最終的には政党交付金への依存度が高まり、掲げてきた「寄付型政党」という理念との矛盾が浮かび上がる可能性がある。このジレンマから逃れることはできない。

未来のシナリオ

1. 支持者がコミュニティとして結束し、この草の根資金モデルが「日本型クラファン政治」として定着する。

2. 熱狂が冷めれば資金は急速に枯渇し、結局は交付金頼みの「他党と同じ構造」に回収される。

3. あるいは、分散型と国家交付金のハイブリッドを模索し、既存モデルを修正しながら新しい標準をつくる。

僕の結論はこうだ。 この財務モデルは「強み」と「罠」が紙一重で共存している。参政党は今、日本政治における資金調達の実験場になっている。持続的な運営のためには、「寄付型」という理念を守りつつ、どう安定性を組み込むか。その選択が、党の未来だけでなく、日本の政治資金の在り方そのものを左右するだろう。

2025年参院選後のデータでは、参政党は政党交付金を約9億円規模まで拡大させている一方で、個人寄付依存は依然として9割前後を維持している。つまり、理念と制度依存のハイブリッド構造が加速している。僕はこの動きを「寄付型政党の進化」なのか「理念の自己矛盾」なのか、今まさに分岐点に立っていると考えている。

資金の「使い道」——集めたお金はどこへ消えるのか

ここまで「どう集めるか」を見てきた。では参政党は、集まった資金をどこに使っているのか。ここを見ないと、「集める」が単なる幻想になってしまう。

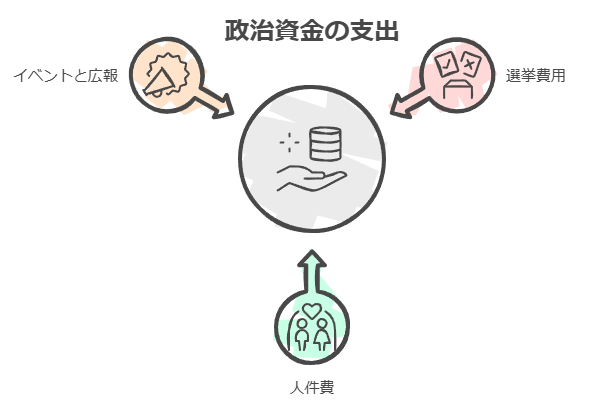

選挙費用

最大の支出先は選挙だ。2022年参議院選挙では、街宣車運行、全国ポスター印刷、ビラ配布、候補者事務所運営などに**十数億円**規模を投入したとされている。ポスター1枚が数十円だとしても、大量印刷を全国展開すれば数千万円になる。実際、収支報告書では選挙運動費用が支出全体の過半数を占めていたとの記載がある。

人件費・組織維持

党本部や全国支部を維持するための人件費・管理費も無視できない。2022年の政治資金収支報告書によれば、スタッフ給与や事務所維持費などで数千万円規模が計上されていた。草の根政党だからこそ、固定費が業績を圧迫する可能性が高い。

イベント・広報活動

タウンミーティング、セミナー、YouTubeやSNS動画制作、街頭キャラバンなどの広報費用も重要な支出先だ。2022年には「全国キャラバン」と銘打った街頭イベントに数億円を注ぎ、参加費収入と広報効果を同時に得ようという戦略を採っていた。SNS広告費だけでも年間数千万円に上るという推計がある。

要するに、参政党の資金は主に選挙・人件費・情報発信の三本柱に配分されている。これは単なる運営経費ではない。草の根で集めたお金を、さらに草の根を広げるために“投資”している構図だと僕は見ている。

最近の調査では、参政党の「事業費」支出の中に、システム開発・決済手数料・ネット媒体維持費が含まれており、これらが年々割合を高めているとの分析がある。特に決済代行会社への支払いが多額(2025年も前年並みかそれ以上との見方)とされ、ネット型政党としてのコスト構造が浮き彫りになっている。

また、支出報告からは“イベント主導型”支出が、事業収入の対応費用を超えている年度も確認され、党の投資的性格が強まっている可能性があるとの指摘もある。

まとめ

参政党の財務構造は、個人寄付・党費・イベント・クラウドファンディング・政党交付金を組み合わせた分散型モデルで成り立っている。草の根の熱量を資金に変える力を持つ一方で、その熱が冷めれば収入が急速に萎む不安定さを抱える。政党交付金は安定を与えるが、同時に「寄付型政党」という理念とのジレンマを生み出している。

言い換えるなら、このモデルはまさに日本の政治資金システムにおける実験場だ。既存政党が「団体依存」で安定を確保してきたのに対し、参政党は「民意依存」で勝負している。その挑戦が新しいスタンダードになるのか、一過性の熱狂で終わるのかは、支持者の熱意と党の戦略次第だ。

僕が強調したいのはここだ。

問われているのは、「民意の純度」と「運営の持続性」をどう両立させるか。このバランスを見誤れば、理念は理想で終わる。しかし見事に両立できれば、日本政治における資金モデルの常識そのものを書き換える可能性がある。

今、この瞬間も参政党は資金調達の実験を続けている。僕たちが注視すべきは、集まった数字そのものよりも、「その数字がどんな未来を形づくるか」だと考えている。

2025年時点で参政党の政党交付金は約9億円規模に拡大したが、一方で収入全体の約9割が依然として個人由来に支えられている。つまり今の参政党は、理念と現実、自由と依存、その両極のはざまで綱渡りをしている状況だ。

FAQ

- ❓ 参政党はなぜ企業献金を受けないの?

- 「しがらみのない政治」を掲げているため。企業や団体から資金を受ければ、その利害に左右されるリスクがある。参政党はあえて断つことで、支持者に「純粋に市民に支えられている」というメッセージを発している。

- ❓ 党費の仕組みは?

- 月額の継続支援(橙鳳会)が中心。いわば政治版サブスクで、毎月自動的に会費が入る仕組み。2022年には約3.4億円を計上し、党員数は46,000人を超えた。

- ❓ クラウドファンディングは毎年続くの?

- 短期間で億単位を集める力はあるが、毎年安定して続く保証はない。話題性や社会情勢に大きく左右される「瞬間最大風速型」の調達法といえる。

- ❓ 政党交付金はどのくらいある?

- 2022年に約7,702万円から受給が始まり、2023年には1.8億円、2025年には数億円規模にまで拡大。安定収入として機能し、党の活動基盤を支えている。

- ❓ 最大のリスクは?

- 支持の熱が冷めたとき、寄付・党費・イベント収入が同時に縮小すること。安定的な資金源を持たないため、財務が一気に不安定化する危険がある。

参考リンク(出典)

- PRESIDENT Online|参政党「収入の9割は個人由来」党費3.4億円・総収入16億円の構造

- 朝日新聞デジタル|参政党の政治資金収支報告書関連報道

- 週刊文春デジタル|クラウドファンディングで1億6000万円超の調達報道

- Wikipedia|参政党(概要・交付金等の推移)

※本記事は公開情報を基に再整理しています。最新の数値は直近の政治資金収支報告書等の公的資料をご確認ください。

コメント