「あの政党、ヤバくない?」

友人にそう言われた瞬間、正直ちょっと鼻で笑った。だが気になって、その足で街頭演説をのぞきに行ったんだ。

そこで僕が見たのは――テレビや新聞では絶対に伝わらない光景だった。

老若男女が足を止め、必死に耳を傾け、時に拍手が巻き起こる。熱気が空気を震わせるようで、思わず鳥肌が立った。

その夜、帰宅してすぐスマホで“参政党”を検索した。SNSの熱狂ぶりもすごい。けれど、もっと強烈だったのは公約そのものだった。

「うわ、これは異質すぎる」――最初はそう感じた。けれど、なぜかページを閉じることはできなかった。むしろ目を離せなかった。

なぜか? そこに確かに「今の政治が決して語らない本音」があったからだ。

僕は長年、政治や経済を数字で追ってきた人間だ。その目から見ても、参政党の政策は「ただの新興政党の戯言」では終わらない。むしろ、日本の根っこを揺さぶる危険なまでのラディカルさを帯びている。

この記事では、その参政党を「教育・健康・国家・地域」という4つの軸から徹底的に解き明かす。

そしてその先に突きつけられるのは、国の未来だけじゃない。

あなたの家計、子ども、地域――つまり日常そのものへの問いかけだ。

読んだあと、きっとあなたも「政治なんて遠い話」では済まされないことに気づくはずだ。

教育政策の“再定義”──参政党の人づくり観とは

「教育がすべての根幹にある」――参政党が最も強く掲げるこのフレーズは、単なるキャッチコピーではない。僕は長年、教育と経済政策を追いかけてきたが、この言葉に彼らの本気が宿っているのは間違いない。

彼らの提案を丁寧に読み解くと見えてくるのは、既存の教育制度を小手先で修正するのではなく、「根本からつくり直す覚悟」だ。

教育は“国家の枠”ではなく、“個の選択”であるべき。

参政党が打ち出す「教育バウチャー制度」は、その思想の象徴だ。政府が配るのは学校への補助金ではない。子ども一人ひとりに直接届く「教育クーポン」だ。

公立か私立か、都会か地方か――そんな区別に縛られない。親と子が、自分に合った学び場を自由に選び取れる社会を目指している。

他党が「学校制度の改善」にとどまるのに対し、参政党は「制度そのものの外部化」を掲げている。つまり、教育の権限を国から市民へと移す発想だ。

さらに、彼らの教育観をもっとも色濃く表しているのが歴史教育の再構築だ。

キーワードは「自虐史観からの脱却」。戦争責任を一面的に描く現在の教科書に疑問を突きつけ、「日本の誇りある歴史を教えることが、子どもに国への自信を与える」と主張する。

この思想は、保守層だけではなく、グローバルに生きる次世代のメンタルを重視する層にも支持を広げつつある。

比較してみよう。他党の教育政策はどうか。

- 教育費を無償化しましょう(立憲)

- ICT教育を進めましょう(公明)

- 教員の待遇改善を図りましょう(自民)

これらはすべて、既存の公教育システムを前提とした“延命策”にすぎない。

だが参政党は、その前提そのものを「時代遅れ」だと切り捨てている。

教育とは、与えられるものではなく、選び取るもの。

それはリフォームではなく、フルスケルトンからの建て替えに等しい。

あなたが親だったら、こう考えるはずだ。

「うちの子に合う学校を自由に選べるのは心強い」

だが同時に、

「その分、教育格差が広がるのでは?」という不安も拭えないだろう。

参政党の教育政策は、この根源的な問いを突きつけてくる。

国家が人を育てるべきなのか?

それとも、人が国家をつくる時代へ進むべきなのか?

その選択は、確実に私たちの未来を形づくる。僕は断言する。この問いから逃げてはいけない。

食と健康・環境──“科学依存”からの脱却という主張

「あなたの健康は、誰のものか?」

この問いに、多くの政党は迷わず「国が守る」と答えるだろう。だが参政党の答えは違う。「自分で守る。そのために“選べる情報”と“学べる社会”を整える」という徹底した自己決定主義だ。

僕は医療政策や食の安全保障を長年追いかけてきたが、ここまで徹底して「個の自立」を軸に据えた政党は、他にない。参政党の「食・健康・環境」政策は、すべてこの思想に貫かれている。

象徴的なのが、現代医療の根幹を成すワクチンや薬への姿勢だ。

参政党はここに疑問を突きつける。「自然治癒力を高める医療」「自己免疫を中心に据えた健康観」――彼らは“体に備わった力”こそ最強の医療だとし、西洋医学偏重を「依存」だと断じる。

コロナ禍ではワクチンに慎重論を展開し、“陰謀論”と揶揄された。だが、その背景にあるのは「国や製薬会社の論理よりも、自分の体に備わった力を信じる」という思想だ。

他党が「医療体制の拡充」や「予算増額」を語る中、参政党は「知識と免疫力で自分を守る社会」を掲げる。国家の保護よりも、個の自立を優先する視点だ。

この思想は食の安全保障にもつながる。

- 遺伝子組み換え食品や添加物の規制強化

- 有機農業の推進

- 食料自給率の回復

つまり「国が許可しているから安心」ではなく、「自分で選び、自分で判断できる社会」をつくろうとしているのだ。子どもの健康を守りたい親世代にとっては直感的に響く政策だろう。

一方で、科学的根拠があいまいな部分もあり、主流派の農政や医学界からは「非現実的」との批判も少なくない。だが、それでも彼らが提示する「選択する自由」という視点は、多くの人に突き刺さっている。

環境政策でも、参政党は既存の政治と真逆を走る。

「再エネ信仰」を真っ向から否定。メガソーラーによる森林破壊を問題視し、代わりにCO₂排出ゼロ型の次世代火力発電を提案する。

その背景にある論理は一貫している。「自然を守るために、自然を壊していいはずがない」という姿勢だ。

温暖化対策の名の下で進む“自然破壊”に、あえてブレーキをかける。これも参政党の異端性であり、リアリズムでもある。

あなたがもし、日々の食材選びや子どもの健康に気を配っているなら――参政党の「自分で選ぶ健康観」はきっと共鳴するはずだ。

だが同時に、それは「国家や科学」を拠り所にせず、「感覚や直感」に比重を置く世界観でもある。

あなたにとっての“安心”とは何か。

政府の認可か? それとも、自分の感覚か?

その選択が、これからの医療・農業・環境を大きく左右していく。僕はここに、日本社会が直視すべき分岐点があると確信している。

国家主権と憲法──“創憲”というラディカルな挑戦

「憲法は、守るものか? 創るものか?」

多くの政党はこの問いを避ける。「改正」「見直し」と曖昧な表現でごまかす。しかし参政党は違う。「最初から創り直す」――国家の設計図そのものをゼロから描き直すと宣言している。

“創憲”の発想:GHQの設計から、日本人自身の手へ

参政党は断言する。「現行憲法はGHQの占領下で押し付けられたもの」。この前提を根こそぎ否定し、“創憲”=憲法を一から再構築すると掲げている。

その構想には、「天皇を元首とした国家体制」「国民の義務と忠誠心の明文化」「自衛から国防への意識転換」が含まれる。つまり戦後日本の“当たり前”をすべてひっくり返すプロジェクトだ。

改憲を語る政党は多いが、「創憲」を公然と掲げる政党は極めて稀。

参政党は「現行ルールの修正」ではなく、「国のあり方そのものの刷新」に挑もうとしている。

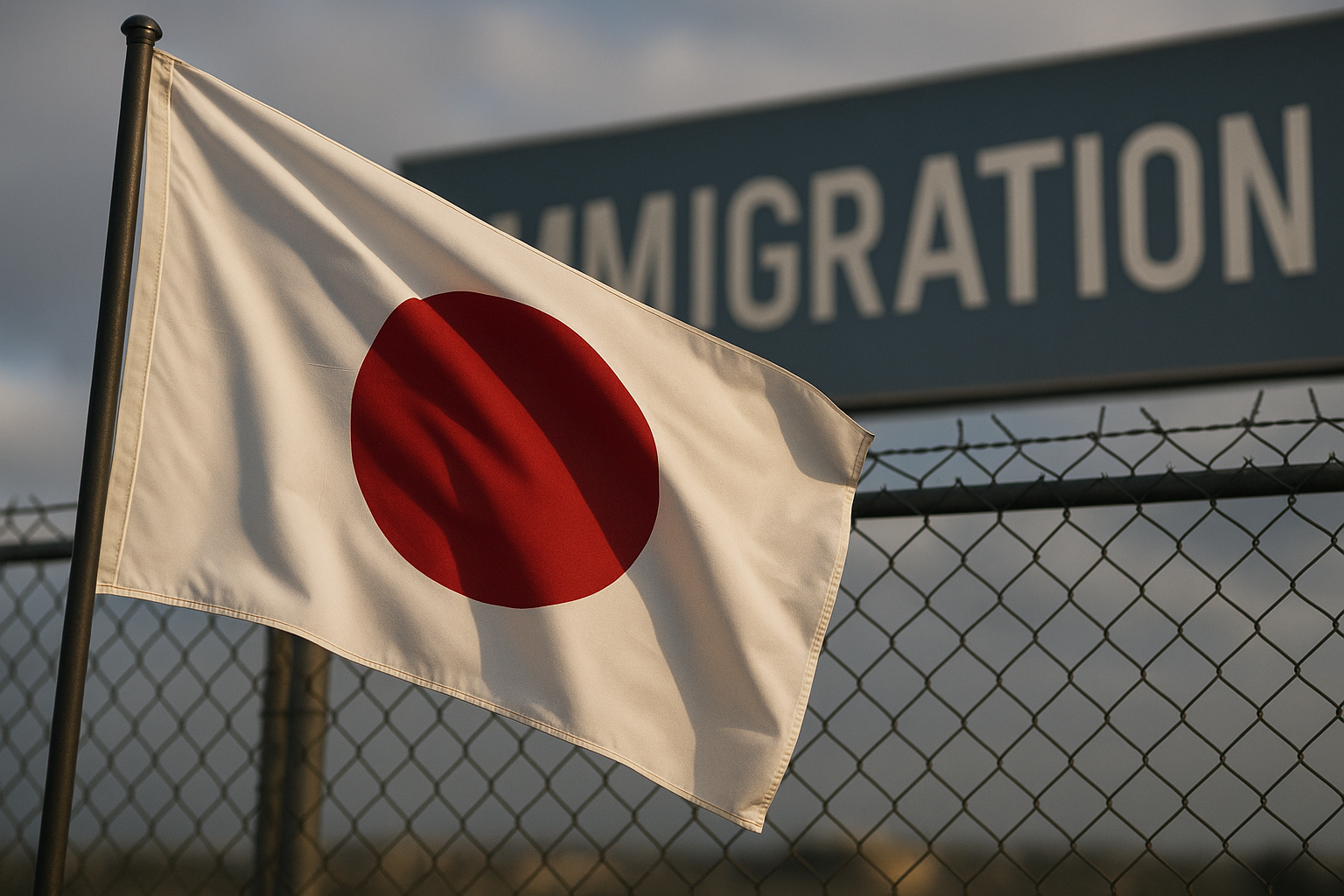

「日本人ファースト」の徹底――外国人政策の転換

参政党のラディカルさは、外国人政策にも現れる。

- 外国人による土地購入の規制強化

- 外国人参政権の完全否定

- 「外国人総合政策庁」の新設

ここに込められたメッセージは明確だ。「日本という国をまず日本人が守る」という思想だ。グローバル化が進む中で、あえて逆行する選択だと言える。

当然、「排外的だ」「ポピュリズムだ」と批判も浴びる。だが移民や治安の課題に直面する地方都市では、むしろ切実な声として受け止められているのも事実だ。

安全保障──「専守防衛」から「積極防衛」へ

国防政策でも参政党は現状を突き破る。現行の「専守防衛」は不十分だと断じ、防衛費をGDPの3%規模まで引き上げ、必要であれば核武装の議論すら排除しないという。

主要政党との比較:

- 自民党:防衛費増には積極だが、核武装には慎重

- 立憲・共産:専守防衛・非武装を重視

- 参政党:「脅威には抑止力で応じる」という徹底したリアリズム

生活者の視点:国を守る覚悟は「誰のものか」

私たちは日常で、国防や憲法を「政治家の話」として聞き流してしまう。しかしもし明日、何かが起きたら――そのとき自分の暮らしを守るのは本当に「他人」なのか?

参政党は、そこで「国民一人ひとりの覚悟」を求めている。

あなたは、「日本という国を自分で創り、自分で守る」覚悟を持てるか?

それとも、これまで通り「守られる社会」に身を委ねるのか?

その二択こそが、あなた自身の“国家観”を映し出す。

「草の根」からの逆襲──参政党が地方を制する戦略とは

「政治は永田町で決まる」――本当にそうだろうか?

多くの政党が国政選挙に全力を注ぐ中で、参政党が見据えているのは地方議会だ。中央からではなく、地域から揺さぶる。その戦略は、まさに“民主主義の根っこ”を握りに行く動きだ。

地方議員155人──静かに広がる政治地図の“塗り替え”

2025年7月時点で、参政党の地方議員は全国で155人超。これはれいわ新選組の2倍以上だ。テレビではほとんど報じられないが、地方議会の議席を着実に積み重ねている。

この「草の根展開」こそが、参政党の勝ち筋だと僕は断言する。

多くの新興政党が国会ばかりを狙うのに対し、参政党は足元の「地方」から地道に攻めている。

地方は“感情の揺らぎ”が政策に直結しやすい。だからこそ、彼らの動きは侮れない。

SNS+講演会=「共感が伝染する組織」

参政党の運動には、ポスターも大規模な政見放送もほとんど必要ない。代わりにあるのは、YouTubeでの熱弁と地方での対話型講演会だ。

小さな対話の積み重ねがSNSで拡散され、オンラインとオフラインが融合する“布教型コミュニティ”を形づくっている。

政治というより“運動”──「仲間を育てる」戦略

参政党の支持者は、選挙の時期だけ動くわけではない。普段から演説を聞きに行き、仲間を増やし、時には自ら立候補する。そこにあるのは、「候補者を支える」ではなく「仲間を育てる」という発想だ。

それは政治活動というより、半分は宗教、半分は自己啓発に近い構造かもしれない。だが、この仕組みこそが、他党にはない“再現性のある熱狂”を生んでいるのも事実だ。

生活者の視点:その議員、あなたの隣にいるかもしれない

ある日、自分の街に“参政党の議員”が誕生していた――そんな出来事が全国で起きている。都市部では目立たなくても、地方では確実に存在感を増している。

「永田町」よりも「町内会」。

「国の大問題」よりも「今月のゴミ処理費」。

こうした生活密着型の政治シフトを、誰よりも先に仕掛けているのが参政党だ。僕は、この草の根の動きこそが日本の政治地図をじわじわと塗り替える火種になると見ている。

まとめ:異質か、革新か――あなたが選ぶ“政治の温度”

参政党の政策は間違いなく“異質”だ。だがそれは奇抜さのための奇抜さではない。既存の政治が触れようとしない核心に、あえて踏み込んでいるからだ。

教育は「国家から個」へ。

健康は「薬から免疫」へ。

環境は「技術から自然」へ。

国家は「改憲ではなく創憲」へ。

参政党は、この国にとって「都合の悪い問い」を投げかけ続けている。僕はこれを単なる挑発ではなく、日本社会への警告だと捉えている。

では、あなたはどう受け止めるのか?

- 子どもに「誇りある教育」を残すべきだと思うか?

- 日々の健康や食を「自分で選ぶ自由」がほしいか?

- この国のかたちを、いま根本から作り直すべきか?

政治は遠い場所の話ではない。あなたの感情と生活に、「気づきの鏡」を差し出してくる存在だ。

その鏡に映るのが、革新か、違和感か、あるいは危うさか。

最後にその温度を決めるのは、政治家ではない。あなた自身だ。

よくある質問(FAQ)

Q1:参政党って“極右”なんですか?

A:よくそう言われます。確かに、外国人排除的な政策や国家主義的な主張には“極右”的要素が含まれます。

でも彼ら自身は「保守中道」を名乗っており、教育・健康・地方重視といった生活密着型の主張も多い。

結局のところ、「極右」と感じるか「愛国」と捉えるかは、あなたの価値観次第です。

Q2:地方でそんなに議員を増やしてるんですか?

A:はい、事実です。

2025年7月時点で、参政党の地方議員は155人以上。れいわ新選組の約2倍という数字です。

テレビには出てこないけど、じわじわ“地域を塗り替えている”政党、それが今の参政党です。

Q3:ワクチンや西洋医学に反対してるってホント?

A:完全な「反対」ではなく、「依存しすぎてない?」という問いかけです。

彼らは「自然免疫」や「自己治癒力」を重視し、薬やワクチンは“最後の手段”というスタンス。

ただし、エビデンスを重んじる医療界からは、懐疑的な目で見られることも多いのが現実です。

参考記事一覧

コメント