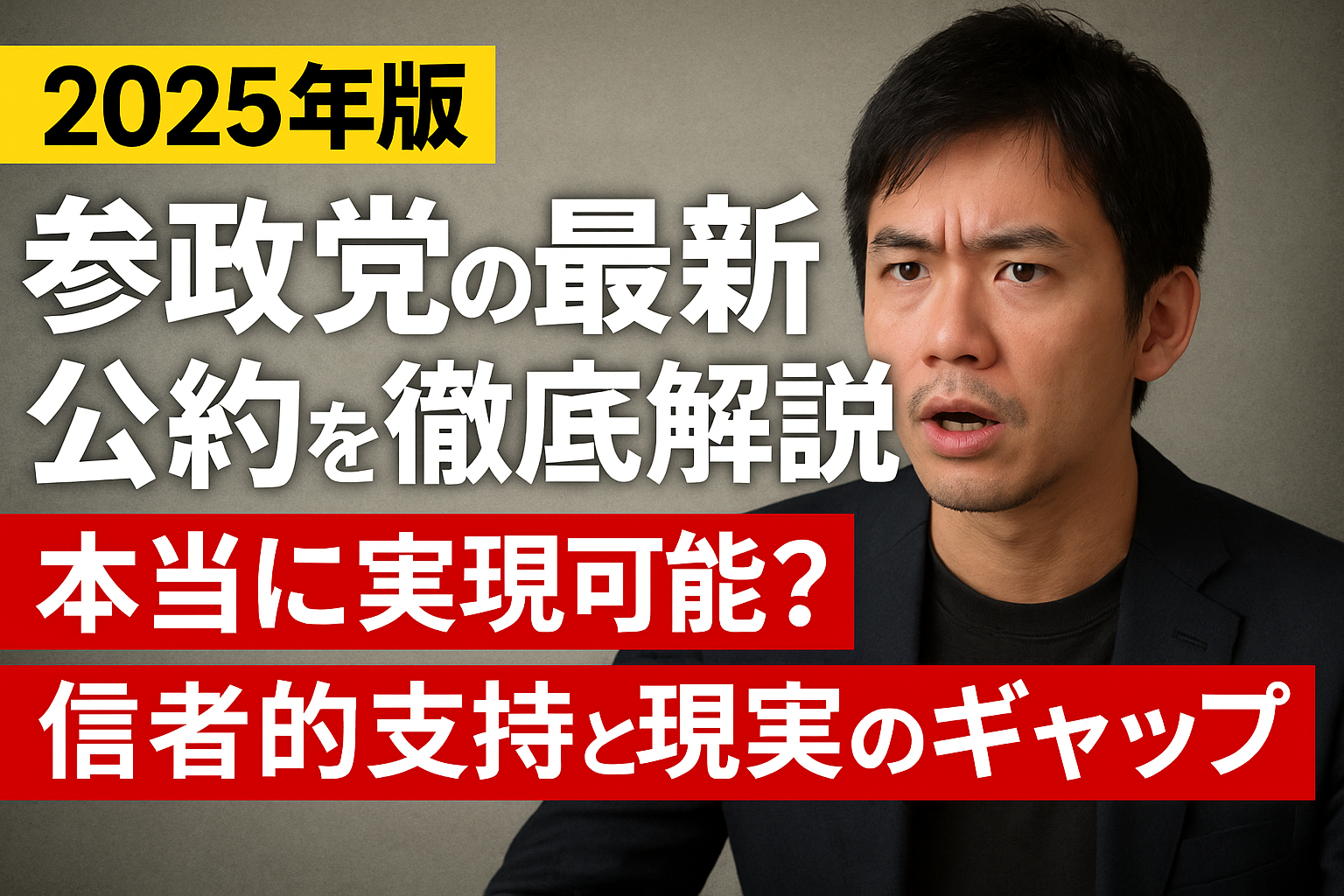

2025年、参政党が大きな看板を掲げた。

「国民負担率35%」「食料自給率100%」「子どもに月10万円」。

一見して魅力的。言葉の響きも強く、暮らしが変わる期待に胸が躍る人も多いはずだ。僕もそうだった。最初は、正直、グッときた。

でも、数字を見た瞬間に、胸の熱は冷めた。

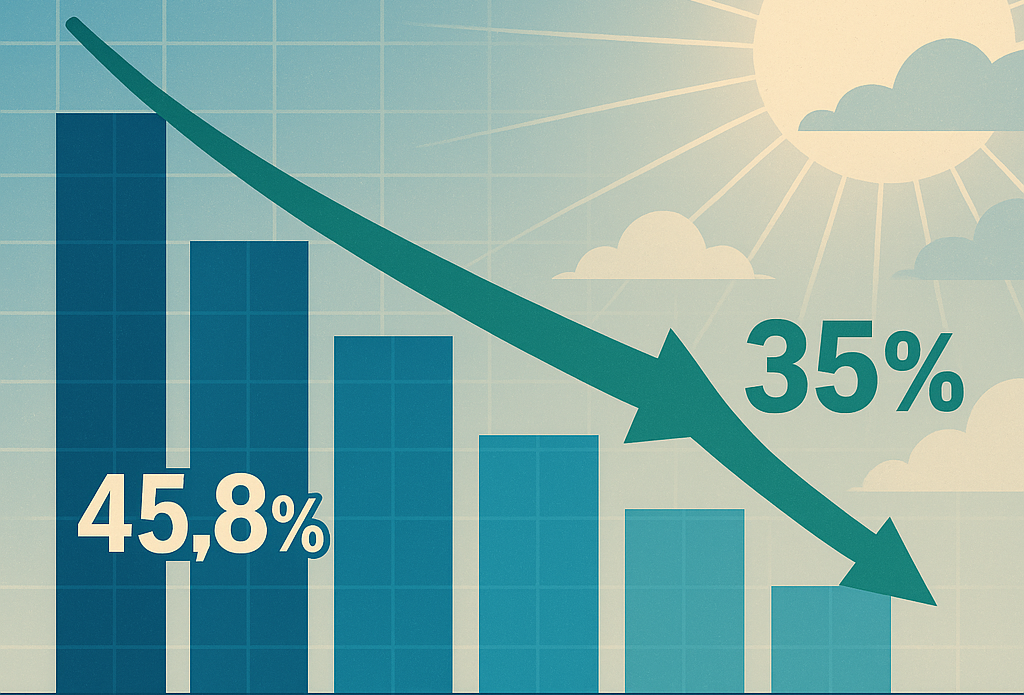

国民負担率は今、46.2%(財務省 2025年度見通し)。

ここから11ポイントも下げるなんて、単なる減税や保険料の軽減だけでは済まない。制度を支える骨ごと抜く覚悟がなければ、そんな数字は立たない。

財源は? 補償は? 副作用は? 答えを持たずに語る「理想」は、政治ではなくポエムだ。

食料自給率も同じ。カロリーベースで今は38%(農林水産省 2023年度)。

ここから10年で倍増? 本気で言ってる? 農業人口は減り続け、担い手の平均年齢は68歳を超えている。

「できたら最高」じゃない。「できるか」を問わなきゃ、政策としては空中戦だ。

けれど僕は、こういう夢を語る政治をすぐに否定したくはない。

むしろ、夢を描くことを恐れずにやってのける姿勢は評価したい。

ただ、その夢に命を吹き込むには、数字の裏付けと制度の血流が要る。そこが弱ければ、それは希望ではなく、国民を一瞬だけ酔わせる麻酔だ。

僕がこの文章を書くのは、冷笑でも批判でもない。

ただ一つ、伝えたいことがある。

「信じたい物語」に飲み込まれる前に、「回り続ける制度の現実」を一緒に見よう。

この国で生きる私たちが、未来の土台をどう築けるか。そのヒントは、夢と現実の“すきま”にある。

参政党2025年公約──数字で魅せる、感情で引きつける、その全貌。

-

国民負担率「35%」への引き下げ:

消費税の段階的廃止と、社会保険料の軽減をセットで行い、現在46.2%(2025年見通し)から35%まで引き下げを目指す。

減税のインパクトは強烈だが、社会保障の維持と財源確保が命題となる。 -

食料自給率「100%」達成構想:

現在38%の自給率(カロリーベース)を、10年以内に倍増、2050年には100%を目指す。

約10兆円の農業基盤再構築投資を想定。食の安心を掲げる一方、担い手と再生工程は未知数。 -

子どもに「月10万円」教育給付金:

0〜15歳の全児童に、毎月10万円を支給する構想。財源は「教育国債」でまかなうと明言。

家計支援としては即効性があるが、将来世代へのツケとなるリスクもはらむ。 -

移民・外国人政策の再構築:

「外国人総合政策庁」を設置し、土地購入の制限、外国人参政権の否定など、慎重路線を取る。

文化・治安を守る構えだが、労働力不足という現場との矛盾が噴出する可能性も。 -

家族観と文化政策:

男系皇位継承を堅持し、選択的夫婦別姓、同性婚、LGBT理解増進法に反対。

「伝統重視」の旗を掲げる一方で、多様性の価値観との衝突も避けられない。 -

憲法改正・創憲への踏み込み:

現行憲法を「占領下の押し付け」と定義し、独自の「新憲法」制定を推進。

天皇を「国家統合の軸」と位置づけるなど、明確な国家観を打ち出す。

国民負担率35%──甘い夢か、本気の改革か

参政党は、国民負担率を35%まで引き下げると宣言した。

一見、財布に優しく見える政策だ。けれど、最新の政府試算では2025年度の国民負担率は46.2%(財務省)に達している。

そこから11ポイントも削るとなれば、消費税廃止と社会保険料の大幅削減は避けられない。つまり、国家収入の骨組みにメスを入れるという話になる。

同党は「経済成長で補填する」と語るが、その具体的な成長戦略は見えない。

いつ? どの分野で? 誰が? どんな仕組みで?

成長の根拠が不透明なままでは、この政策は「希望」ではなく「賭け」に近い。

僕もね、「手取りが増える」と聞けば一瞬は心が揺れる。

でも、その後に必ず脳裏をよぎるのは、「それ、誰が支えるんだ?」という問いだ。

世界的に見ても消費税ゼロの国はほとんど存在しない。医療・年金制度にかかるコストは年々膨らみ続けている。

どこかを軽くすれば、どこかが重くなる。これは単なる「会計」ではなく、「国の骨格」の話だ。

つまり、この35%構想は、短期的な“安心感”と引き換えに、長期的な制度リスクを私たち全員に背負わせる設計かもしれない。

政治がやるべきは、ただ負担を減らすことではない。

減らした先に、どんな社会を組み立て直すのか──その青写真を、細部まで語り切ることだ。

食料自給率100%──「夢の旗」と「現場の土」がかみ合うか

参政党は掲げた。「食料自給率100%、10年で倍増、2050年に達成」と。

約10兆円規模の投資を打ち込み、農業基盤を再構築すると言う。

僕はこのビジョンを、軽々しく否定したくない。「自分の国の食べ物を自分たちで作る」というメッセージは、今の時代だからこそ胸に刺さる。

けれど、数字は別の顔を見せてくる。

最新の自給率はカロリーベースで38%(農林水産省 2023年度)。

農業人口はこの20年で半減。平均年齢は68歳。荒廃農地や後継者不在が全国各地に広がる。

専門家が「構造的に無理がある」と口を揃えるのも、無理はない。

それでも、「夢の旗」を見て立ち上がる人がいるのも確かだ。

不安定な国際情勢、頻発する災害、物流の脆弱性――食料の“国産回帰”は、感情論ではなく戦略論でもある。

問題は、「その旗にどう現実を追いつかせるか」だ。

僕の目には、今の構想はまだ「絵の具が尽きたキャンバス」に理想を描いているように映る。

担い手の確保、人材の教育、耕作放棄地の再活用、機械化とDX投資、地域インフラの再設計──それらが言及されずに「数字」だけが先走っている印象が拭えない。

国家が「食を守る」とは、土地を守ること、人を育てること、時間をかけて文化を耕すことだ。

10兆円はあくまで手段。問題は“どう使うか”だ。 その設計図を持っていない理想は、政策ではなく詩に近い。

子どもに月10万円──救済か、借金の連鎖か

参政党は明言する。「0〜15歳の子ども全員に、月10万円を支給する」と。

対象は全国の義務教育世代。財源は「教育国債」でまかなうとされている。

単純計算すれば、1人あたり年120万円、15年で総額1800万円。家計にとっては、かつてない規模のセーフティネットだ。

正直、僕も心が動いた。

塾代、給食費、習い事、家庭の赤字補填──月10万円が子育て世代を一気に押し上げる未来も見えた。

だけどすぐに、もう一人の自分がこう囁いた。

「その金、誰が返す?」

教育国債は「未来への投資」として肯定的に語られるが、本質は新たな借金だ。

GDP比での債務残高はすでに日本は世界トップクラス。新たな国債を積めば、いずれツケはまわる。

それがまわる先は、他でもない、今まさに対象になっている「子どもたち」だ。

未来の子どもを救うはずの政策が、巡り巡ってその子どもに“返済義務”を背負わせる構造になっている。

これは制度設計上の矛盾ではない。

善意のバトンが、未来では鎖に変わる可能性の話だ。

支援は必要だ。育てる社会であるべきだ。

ただし、その支援が「誰の肩に、いつの時代に、どれだけの重さでのしかかるのか」を明確にしない限り、この政策は希望ではなく“先送りの幻想”になる。

あなたは、どんな未来を託したいだろう。

今を救う額面の力と、未来に残る制度の重さ。そのバランス感覚が、社会の成熟を決める。

移民政策──“安心”と引き換えに、何を失うのか

参政党は、「外国人総合政策庁」の新設を打ち出し、移民・外国人労働者の受け入れ管理の強化を明言した。

土地購入の制限、外国人参政権の否定など、スタンスは明確に「慎重派」だ。

一見、「治安」や「文化」を守るという意味で共感を呼びやすい。だが、現場の実情はどうか?

少子高齢化が進むこの国では、労働人口が右肩下がり。

特に介護・建設・農業の現場では、すでに外国人労働者がいなければ回らないという声が聞こえてくる。

統計でも、技能実習生を含む外国人労働者は約180万人(厚生労働省 2024年)。この人数はもはや「補助」ではなく「支柱」だ。

僕の率直な感覚で言えば、この政策は「心の安心」と引き換えに「生活の現実」から目を逸らさせるものだ。

街で外国語を耳にするたびに不安を覚える気持ちは分かる。

だが、もし明日、介護施設に人が足りなくなったら? 誰が親を看る?

工事現場に職人がいなければ、インフラはどう維持される?

「外国人がいなくなれば安心」ではなく、「外国人がいなくなれば生活が崩れる」。

これは単なる皮肉ではない。私たちの社会構造に根を張った現実だ。

結局、この公約は「票を集めるための物語」と「現場で回る現実」が真っ向からぶつかっている典型例だと、僕は感じている。

誰の安心のために、誰の支えを切り捨てるのか――その問いを避けたままでは、政策は社会の持続性を損なうだけだ。

文化と憲法──「伝統」の名のもとに、何を手放すのか

参政党の文化・憲法政策は明確に「保守」を掲げる。

男系皇位継承の堅持、選択的夫婦別姓への反対、同性婚やLGBT理解増進法への反対。

そして、「GHQによる憲法の押し付け」を理由に、“創憲”を打ち出す。

「日本のかたちを守る」というメッセージは、一定層にとって揺るがない誇りの源だ。

僕もその「物語としての強さ」は理解している。

天皇を中心に据える構想は、戦後の“切り離された歴史”に違和感を持つ人々の心に響く。

「家族を守れ」「伝統を取り戻せ」──この言葉がもつストレートな訴求力も、あなどれない。

だが同時に、僕は強く問いたくなる。

「その伝統を守るために、誰の自由を削るのか?」

それが選択的夫婦別姓に反対することだとしたら?

LGBTの権利にブレーキをかけることだとしたら?

それは「守る」ではなく、「線を引く」ことになっていないか?

国際社会は今、多様性と人権の尊重を前提に動いている。

若い世代は、生まれた時から多様性を当たり前として生きている。

その中で、一方向に振り切った保守政策は、分断の火種になりかねない。

結局のところ、この政策群は「伝統を守る」という物語の名のもとに、どこまで社会の息苦しさを許容するかという話に帰着する。

「安心のために、誰かの自由を削っていいのか?」──この問いに、僕らは正面から向き合わなければならない。

まとめ──その公約は、未来の「物語」か、「現実」か。

参政党の2025年版公約は、どれもパンチがある。

「国民負担率35%」「食料自給率100%」「子どもに月10万円」――数字は明快、響きは力強い。

生活者にとって分かりやすく、「この国を変えたい」という感情に火をつけるには十分すぎるラインナップだ。

だから、支持が集まるのも分かる。

でも、制度を回す側の視点で見ると、話は変わる。

財源は? 実施時期は? 誰がどの現場でどう支える?――その設計図が見えてこない限り、それは“物語”のままに留まる。

僕自身、このジレンマに揺れる。

「誰もやらなかったことを、本気でやろうとしている」その気概には拍手を送りたくなる。

でも同時に、「言葉だけで終わる夢」に人々がすがる構図には、強い違和感を覚える。

理想は必要だ。でも、現実の歯車をどう噛み合わせるか――そこを語れなければ、政治とは呼べない。

僕は思う。

政治に必要なのは、冷たい数字と、熱い理想、その両方を抱きしめる覚悟だ。

参政党の掲げた公約は、僕たち有権者の「見る力」と「問い続ける力」を試している。

最後に、あなたに問いかけたい。

理想を信じて飛び込む未来か、現実を見据えて歩む未来か。

あなたなら、どちらを選ぶ?

参考文献・情報ソース

※本記事は公式発表および報道資料をもとに独自解説を加えています。実際の政策運用は今後の国会議論や選挙結果に依存します。

コメント