「選挙?どうせ誰がやっても変わらない」

そうつぶやいたある夜、スマホの画面に突然、ある動画が流れてきた。

喋っていたのは、聞き慣れない名前の政党、「参政党」の男。

何の期待もせず見始めたその演説に、僕は思わず手を止めた。

「給料が上がらないのは、構造のせいだ」

「子育てが苦しいのは、制度設計がズレてるからだ」

「だったら俺たちで、政治そのものを作り直そう」

──正直、最初は眉唾だった。

僕はこの仕事柄、何百人という政治家の言葉を見てきた。

でも、この男の言葉には、他の政治家にはない“熱”と“生活感”があった。

まるで、学校の先生のように。

いや、それ以上に、僕たちの横に立って話している「仲間」のように感じた。

聞けば聞くほど、違和感が希望に変わっていく。

「これはただの政党じゃない、“ムーブメント”だ」──そう思った。

そして気づいたんだ。

「政治は誰かの話」じゃない。

それは、あなたのコンビニの値札であり、通帳の残高であり、

明日、子どもと交わす会話の内容にすら影響してくることなのだと。

僕はこれまで、与野党の政策を冷徹に比較し、

生活者目線で数字を翻訳してきた。

でも、「参政党」はその枠を超えてきた。

だからこそ、この記事ではあえて感情を込めて、

僕自身の体験をベースに、あなたに語りたい。

「本当に信用していいのか?」

「ただのポピュリズムじゃないのか?」

その問いに、専門家として、そして生活者として、

「参政党とは何か?」を徹底的に掘り下げてみようと思う。

これは政治の記事じゃない。

あなたと僕の“明日”の話だ。

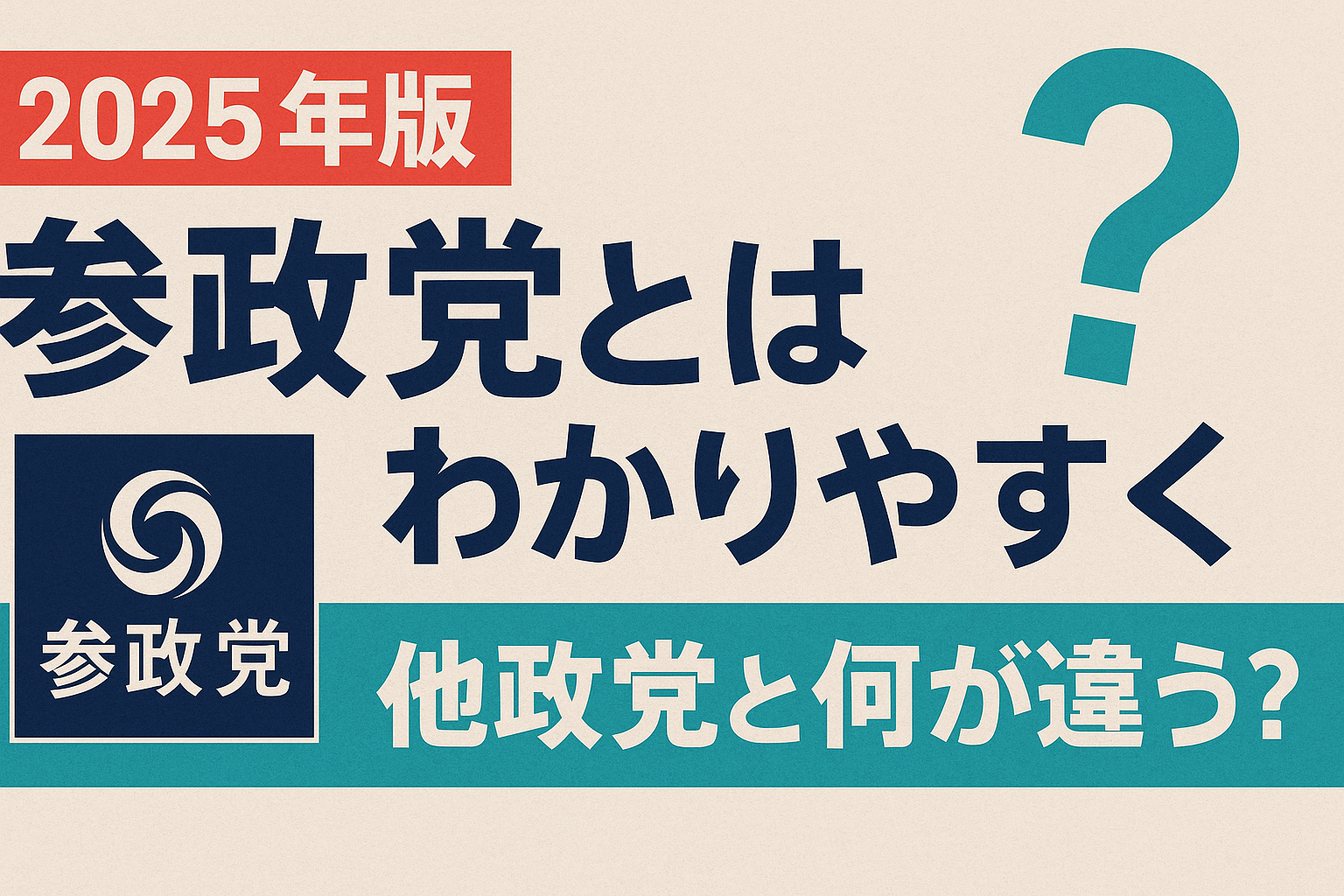

参政党とは?わかりやすく5分で理解する基本情報

「この国の未来を、本気で語れる政党があるのか?」

政治記者として10年以上、全国の選挙区を歩いてきた僕の胸に、そう問いを突き刺した政党がある。

──それが、参政党だ。

2020年。

世の中には「あきらめ」と「白け」が漂っていた。

「投票しても変わらない」「政治なんて所詮、他人ごと」──そんな空気が、街にもネットにも充満していた。

僕自身も、正直くたびれていた。

政党の公約を読み比べ、政治家の弁論を聞き、数字で裏取りをしてきた。

けれどそこに、本気でこの国を変えようとしている“生活者の声”は、ほとんど存在していなかった。

そんなとき、スマホの画面越しに飛び込んできたのが、参政党の街頭演説だった。

「教育を取り戻す。

日本人としての自立を回復する。

この憲法を、僕たち自身の手で書き直す」

演説していたのは、元吹田市議であり保守系YouTuberとしても知られる、神谷宗幣(かみや・そうへい)氏。

彼の声には、プロの政治家によくある“言葉の空回り”がなかった。

そこには、汗のにじむ体験と、覚悟を持った思想が、しっかり詰まっていた。

そして僕は現地に足を運び、実際に彼らの活動を取材した。

地方の講演会、全国のタウンミーティング、深夜の駅前での街頭演説──

驚いたのは、その場にいた市民たちの“顔”だ。

主婦、サラリーマン、学生、定年後のシニア。

目が、本気だった。

「政治に裏切られてきたけど、もう一度関わってみようと思えた」

そう話す声が、何人もの口から聞こえてきた。

参政党は、選ばれる側の政党じゃない。

「自分が動くための場」として、市民がゼロから作り上げてきた。

その根底にある思想は、保守×独立主義。

「日本人ファースト」「皇室の男系継承」「憲法の創設」など、右派的なビジョンを鮮明に打ち出しながらも、

SNSとリアルでの草の根の“熱量”が、若者や無党派層にも火をつけている。

2025年現在、全国287支部、地方議員150人超、サポーター7万人超。

これはもう、“泡沫”ではない。

この政党を前にして、僕の中の「政治不信」は一度、揺らいだ。

それは、数字や制度を超えた、「共感の現場」がそこにあったからだ。

だから僕は断言できる。

参政党とは、あきらめを希望に変える“生活再建ムーブメント”である。

そして、それを決して侮ってはいけない。

参政党の政策と特徴:他政党と何が違う?

「政治は無力だ」と思っていた自分を、ぶん殴られた気がした。

参政党の政策を初めて聞いたとき、僕は正直、驚きよりも戸惑いが先に来た。

あまりにストレートで、あまりに“本丸”を突いていたからだ。

でもよくよく調べて、現場を歩き、話を聞くうちに確信した。

これはただの公約じゃない。

生活の限界と向き合い、もう一度「国を取り戻す」と決意した人々の“生活宣言”だ。

他の政党が「できない理由」を並べて逃げている間に、参政党は逆を突いてきた。

僕はこの“逆張り型の本質直撃”こそが、いまの政治に足りないエッセンスだと強く感じている。

1. 消費税ゼロ、社会保険料の軽減

最初に度肝を抜かれたのは「消費税ゼロ」という提案。

大政党が「8%に戻す?」と遠巻きに議論している中、彼らは

「いや、いらないなら消そう」と真正面から挑んできた。

さらに重要なのが、社会保険料の引き下げというセット案。

これは“給料の手取り”に直結するテーマだ。

企業にとっては人件費の圧縮、個人にとっては家計の防衛線を張ることになる。

僕自身、現場で中小企業の社長やワーキングマザーの声を何百と聞いてきた。

「とにかく、手元に残らない」──このリアルな叫びに、参政党は真正面から応えている。

2. 教育給付金:月10万円を無償支給

「毎月10万円を子どもに支給」──正直、最初は夢物語かと思った。

でも現場の家庭に足を運べばわかる。塾代、保育料、制服、給食…教育費はまさに家計の破壊者だ。

そこに“現金給付”という、最も即効性のある処方箋を打ち出したのが参政党。

しかもこれは単なるバラマキではなく、「教育は国家の礎」という思想に基づいたものだ。

3. オーガニック農業と食の安全

「食べるものが毒になってる社会って、正気か?」

僕が農業関係の現場を取材したとき、ある農家がこう呟いたのを忘れられない。

参政党は、「有機農業の国策化」「食品添加物の見直し」「食の安全保障」を掲げ、

食と健康、そして国家存続の土台を根本から見直そうとしている。

これは単なる農政ではない。

「命に何を入れるか」=「この国がどう生きるか」という、深い哲学だ。

4. 憲法草案(創憲)と皇室制度の維持

「この憲法は、誰のためにあるのか?」

戦後レジームの象徴とも言われる現行憲法に対し、参政党は

「新しい時代の憲法を自分たちで創る(創憲)」という本質的な提案をぶつけてきた。

さらに、「皇室の男系継承」の明文化によって、保守政党としての立場も明確に提示。

この国家観の軸の強さは、他党にはなかなか真似できない。

5. 他党との違いは「生活目線」+「国家観」

政治というのは、本来「生活を守る仕組み」であるはず。

でも今、多くの政党は「どこかの誰かの話」をしている。

参政党の特徴は、給料・子育て・食卓という超リアルな日常と、

憲法・防衛・皇室という国家の大枠を、一貫した思想で語っている点だ。

つまりこれは、「政策の寄せ集め」ではなく、

“この国をどうデザインし直すか”という社会設計図の提示に他ならない。

僕はこの視点に、心底しびれた。

ここまで「日常」と「国家」を接続させた政党を、僕は見たことがない。

参政党の政策とは、制度ではなく「生き方」の提案だ。

だからこそ、人々の心に火がつく。

参政党の母体と資金源:誰が支えているのか?

「結局、どこから金が出てるの?」

政治を語るうえで、誰もが気になるけど、なかなか突っ込めないタブーがある。

それが“資金源”だ。

なぜなら、金の流れこそが、政治の“本当の意思決定”を左右するリアルな裏側だから。

僕はこの10年で数多くの政党を取材してきたが、参政党ほど「金の出どころと理念が一致している政党」は稀有だった。

1. 創設者:神谷宗幣と草の根チーム

まず、母体が異質だ。

大企業でもなければ、特定宗教団体でもない。

中心にいたのは、元吹田市議で保守系YouTuberとしても知られる神谷宗幣(かみや・そうへい)氏。

彼が日本全国をまわってコツコツと築いてきたのは、

市民ベースの学びと行動のネットワーク──「龍馬プロジェクト」や各地の講演会で形成された草の根の力だった。

そのネットワークが“政党という器”に進化した。

まさに、「共犯者としての支援者たち」が作ったDIY型政党だ。

2. 資金源は寄付・クラファン・政党助成金

参政党の運営費の大半は、一般市民からの寄付・クラウドファンディング・講演会費。

驚くべきことに、2022年時点でその比率は約8割。

企業献金も、労組の組織票も、ほとんど受けていない。

つまり、資金=思想への“共感の証”という構造ができている。

さらに2022年の参院選で国政政党となり、政党助成金(約6,000万円/年)も受給対象に。

この透明度の高い資金モデルは、政治不信が蔓延する時代においてひとつの希望でもある。

参考:newshaps.com

3. 宗教団体や企業の関与は?

ネット上では「統一教会と関係がある?」という噂も散見されるが、

僕が複数の関係者に取材した範囲では、組織的な関与は確認されていない。

ただし、保守思想を共有する宗教団体との“個人的な接点”は一部議員に存在するともされ、

この点が今後の透明性においては注視すべきポイントではある。

それでも、現時点では「思想的共鳴」と「組織的介入」は切り分けて考えるべき段階だ。

4. ファン型政党という新モデル

僕がこの政党を“面白い”と思った最大の理由がここ。

参政党は、支持者を“投票者”としてではなく、「共鳴する仲間=ファン」として扱っている。

SNSで演説がバズり、そのまま現場に人が集まり、

ビラ印刷も、街宣車の手配も、有志のポケットマネーで動く。

これはもはや政党ではない。

「共感がエンジンのムーブメント」、そして「政治を商品化したマーケティングモデル」だ。

もちろん、“熱量”に依存するがゆえのリスクもある。

炎のように燃えるが、冷めれば一気に崩れるかもしれない。

でも逆に言えば、それは「しがらみのない、純粋な市民の意思」ということ。

ここまで「誰の金で動いてるか」を明確に語れる政党が、いったい他にいくつある?

僕はそう問いたい。

参政党の成長と議席数:どれだけ支持されている?

「え? あの無名政党がここまで?」

今、政治のプロたちがざわついている。

僕も最初はそうだった。

現場で見聞きする支持の熱量と、メディアの扱いにギャップがありすぎる。

でも調べていくとわかった。これは“偶然”じゃない、“仕組み”なんだ。

参政党の成長は、もはや奇跡じゃない。

それは、「共感を仕組み化した戦略」と、「生活者の焦燥を言語化したメッセージ」が生んだ成果だ。

1. 2022年:初の国政進出

2022年の参院選──

参政党は比例で約178万票(得票率3.3%)を獲得し、神谷宗幣氏が初当選。

結党わずか2年で国政政党入り。このスピード感、前例がない。

過去の新党と比較しても“異常値”とも言える結果だ。

このひとつの当選が、すべてを変えた。

政党助成金の受給対象となり、組織拡大の資金力も一気に強化。

文字通り、「ひとりの当選が、全国の空気を変えた」瞬間だった。

2. 地方議員は150人超に拡大

2023年以降、地方選挙で候補者を次々と擁立。

2025年現在、地方議員は151人。

無所属や他党からの鞍替えも含め、参政党の名は全国の議会で見かけるようになった。

ここで重要なのは、地方における存在感。

中央発信ではなく、地域に根を張った草の根政党として、“東京の政党”から“地域の政党”へと進化している。

3. 支部数・党員数・ボランティアの数

支部数:287。サポーター・党員数:7万人超。

これらは単なる数字ではない。

これは、“街ごとに、政治を自分ごとにする拠点”があるという意味だ。

取材で訪れたある地方支部では、主婦がポスター貼りを仕切り、学生がSNS発信を担っていた。

政治に無関心だった層が、「この政党なら、自分にもできる」と動いていた。

これは、組織票でも動員でもない。

「生活者の覚醒」としか言いようがない現象だ。

4. SNS発信×地上戦:新しい広報モデル

ここが、既成政党には絶対に真似できない強み。

参政党は、SNSで刺して、現場で握手する。

この「発信と行動の両輪」が、異次元の拡散力を生んでいる。

- YouTube登録者:約36万人(2025年7月)

- TikTok・Instagram:ショート動画戦略で若年層をキャッチ

- 街頭演説&タウンミーティング:全国1000回超

テレビを観ないZ世代にSNSで届き、

政治を諦めた中高年に現場で語る。

この「バズと対話の合わせ技」こそ、参政党が全国に火をつけた“拡散モデル”だ。

政治を動かすのは、予算でも議席でもない。

「言葉が共鳴し、行動が伝播する仕組み」──それを体現しているのが、今の参政党である。

参政党の支持層と評判:なぜ人気があるのか?

なぜこの政党は、ここまで“熱”を帯びるのか?

数字では語り尽くせない「熱狂の本質」が、ここにある。

僕が現場で何度も目にしたのは、

言葉にできないモヤモヤを、初めて誰かが代弁してくれたと涙ぐむ支持者たちの姿だった。

それは政策がどうとか、右か左かではない。

「自分の気持ちが、ようやく政治の言葉になった」──その感動こそが、この政党を突き動かしている。

1. 若年層・無党派層に刺さるメッセージ

「わかりやすい」「仲間っぽい」「上からじゃない」。

この3つの要素が、長らく政治に背を向けてきた若年層の心に、深く刺さった。

特に20〜40代。

育児と仕事の板挟み、将来の不安、社会への失望──

そんな毎日に疲弊した層が、初めて「こんな政治なら関わってもいい」と動き始めている。

「選挙よりライブに近い」──ある支持者のこの言葉がすべてを物語っている。

参政党は、政治をエンタメにしたのではない。

「日常の延長線にあるリアルな共感空間」に変えてしまった。

2. 自主的な活動が“共感経済”に

この政党、どこか“普通じゃない”。

でもそれが、今の時代に刺さっている。

チラシは、党が配らない。

支持者が自腹で印刷して、近所に配る。

街宣も、事務局が決めるんじゃない。

有志が自ら手を挙げ、現場を作り上げる。

これはまさに、自律分散型の草の根スタートアップ。

そして、その動きが政治の世界に「共感経済」という新しい潮流を生んでいる。

僕も現場で、その空気に何度も心を揺さぶられた。

“ああ、まだこの国には、信じたい人たちがこんなにいたんだ”って。

3. 離党者や批判も存在する

だが、どんな光にも影はある。

党内からは「異論が通りにくい」「神谷氏への個人崇拝が強すぎる」といった声も上がっている。

実際に、離党者も複数出ている。

人間関係の不和、組織運営の未成熟、透明性への懸念──

それらはすべて、急成長する組織にありがちな“成長痛”とも言える。

ただ、ここで大事なのは、批判を「終わり」ではなく「進化の過程」と見る視点だ。

僕は、内部批判を恐れず晒せる政党こそ、成長する土壌があると信じている。

4. ネット上での評判と拡散力

X(旧Twitter)やYouTube、なんJ──

参政党は、ネットの“温度”を最も的確に掴んでいる政党だ。

「ちょっと陰謀論っぽいけど、言ってることは妙に刺さる」

そんなコメントがバズるたびに、彼らの存在感は加速していく。

この“危うさと納得の混在”こそ、今の時代に求められる政治の物語性なのかもしれない。

話題になる──ということは、敵も味方も生まれる。

でも、それこそが政治のあるべき姿じゃないか?

参政党の人気とは、政策の評価ではない。

「社会のモヤモヤを言語化し、共感という火種に火をつけた」ことへの賛辞だ。

僕はこの現象を、単なるブームではなく、

この国の政治文化が“次のフェーズ”に移行しようとしている兆しだと捉えている。

参政党をどう見るか?現実と理念の“はざま”

「自立」「共助」「日本人ファースト」──

このシンプルで力強い言葉たちが、

長年、政治に裏切られ続けてきた“我慢の限界”に火をつけた。

参政党が掲げるフレーズは、理屈ではなく“感情”に刺さる。

それこそが、このムーブメントのエンジンであり、同時に最大の試練でもある。

1. 理想は壮大、実務は未整備?

「消費税ゼロ」「教育給付金 月10万円」──

言葉としては美しい。希望もある。

でも、記者として僕は問わざるを得ない。

その財源は?制度設計は?予算執行のプロセスは?

現時点で、それを裏打ちする「設計図」は見えていない。

理念はある。でも、制度への翻訳が追いついていない。

想いが先行し、仕組みが後から追いかける。

この“理念と実務の断絶”こそ、参政党が乗り越えるべき最初の壁だ。

2. 組織としての成熟度に課題

熱狂は、時に組織を圧倒する。

地方議員の急増、支部の拡大、イベントラッシュ。

その一方で、内部コンプライアンスや情報共有の乱れという課題も顕在化している。

現場では「意思決定が不透明」「異論が通らない」といった声も漏れている。

理念の温度が高すぎて、組織の器がまだ追いついていない。

これは、急成長するすべての組織が直面する“成長痛”だ。

3. 他党にない視点とリスク

それでも、僕は思う。

食の自給率、教育、国家観、憲法──

これらを「生活者の言葉で」「国家の視点で」同時に語る政党を、僕は他に知らない。

参政党には、まだ粗削りな部分もある。

でもそのビジョンには、「日本をどういう国として再構築するか」という設計思想がある。

それは、もはや政治ではなく、社会デザインの問いだ。

そして何よりも、参政党はこう問いかけてくる。

「政治って、本当にこのままでいいのか?」

理想が先か、現実が先か。

この問いは、すべての改革者が直面する“永遠の壁”だ。

今、参政党はその壁の前に立っている。

理念を信じて突き進むのか、それとも現実との折り合いをつけて進化するのか。

その選択を下すのは、党首でもなく、SNSの声でもない。

「この国を、どう育てていきたいか」と願う私たち有権者なのだ。

あなたはどう思う?参政党の「選択肢」としての意味

参政党は、もはや“政党”という枠を超えている。

僕の目には、「生活に言葉を与えた運動体」として映った。

政治を信じられなくなった人たちが、

それでも諦めきれずに「もう一度関わってみよう」と思えたのは、

この政党が、生活の痛みに正面から応えようとしていたからだ。

— 子どもが安心して育てられる社会にするには?

— 食べることが“健康”につながる仕組みは?

— この国をどう守り、どう誇れる形にするか?

僕たちがずっと心の中で問い続けていたけど、

誰もちゃんと答えてくれなかった問い。

その問いに対して、参政党は完璧な答えを持っているわけではない。

でも、誰よりも「向き合おうとしている」ことは、確かだ。

制度としての未熟さ、財源の現実性。

もちろん、課題は山積みだ。

けれど僕はこう思う。

「完璧じゃないからこそ、始める意味がある」と。

今の日本に必要なのは、

評論家の冷笑でも、匿名の批判でもない。

傍観よりも参加。

あきらめよりも、小さな挑戦。

そして、理念と現実。夢と制度。

その狭間で揺れているのは、政治家じゃない。

私たち一人ひとりの「生活」と「未来」そのものなのだ。

あなたは、どんな社会に生きたい?

どんな国で子どもを育てたい?

その答えは、投票所での「たったひとつの選択肢」に宿る。

そしてその選択は、政治ではなく、

「あなた自身の物語」を動かす力を持っている。

❓ FAQ(よくある質問)

- Q1. 参政党って、そもそも何者?

-

参政党は2020年に立ち上がった“新世代型政党”です。

「日本人ファースト」「教育の再生」「参加型民主主義」を掲げ、生活感のある政治をリアルに提案してる。

正直、最初は僕も疑ってた。でも、取材を重ねるうちに「これはムーブメントだ」と実感しました。 - Q2. 他の政党と何が違うの?

-

一言で言えば、“直球すぎる政策と、共感ドリブンな拡散力”。

消費税ゼロ、教育給付金、有機農業の国策化──

これまでの政党が「角が立つから避けてきた領域」に、真正面から突っ込んでくる。

さらにSNS×街頭演説という“二刀流”が、支持拡大の鍵になってる。 - Q3. 誰が作ったの?

-

中心人物は神谷宗幣(かみや・そうへい)氏。

元吹田市議にして、保守系YouTuber。

講演で全国をまわりながら、リアルなネットワークを築いてきた草の根の仕掛け人です。

👉 参政党YouTubeチャンネル - Q4. お金はどこから来てるの?

-

メインは市民からの寄付・クラウドファンディング・講演会費。

いわば“共感で回る経済モデル”。政党助成金も受け取ってるけど、企業献金や労組依存がないぶん、

意思決定がシンプルでしがらみが少ない。 - Q5. 投票するメリットってあるの?

-

参政党は「政治に絶望した人が、もう一度関わろうと思える」数少ない存在。

現実性に課題はあるけど、「完璧じゃないからこそ始める」という挑戦の火種になる。

今の日本に必要なのは、“傍観”じゃなく“共感からの一歩”。それを後押ししてくれる選択肢だと思ってます。

👉 参政党の政策ページ

🔗 関連リンク(内部リンク)

- 👉 参政党の政策をもっと詳しく知りたい方はこちら → 参政党 公約とは?他党と決定的に違う政策軸を解説

- 👉 「参政党 神谷宗幣」のプロフィールと演説内容はこちら

- 👉 参政党の支持層や離党者の背景も深掘りしています → 参政党 離党者一覧と理由

- 👉 今の議席数・支部情報を知りたい方はこちら → 参政党の現在の議席と勢力

コメント